2023年中国疫情怎么样,疫情2023年

2023年中国疫情总体概况

1.1 2023年全国传染病报告数据解读

2023年,中国疾病预防控制中心公布了全年法定传染病的详细数据。全国共报告法定传染病超过1870万例,死亡人数达到26947人。这些数字反映了传染病防控工作的复杂性和紧迫性。

在甲类传染病中,仅报告了34例发病,说明这类疾病在整体疫情中占比极小。乙类传染病(除新冠外)报告了279万例,死亡26871人,显示出非新冠传染病的严重性。

丙类传染病则占据了大部分病例数,达到1591万例,死亡75人。这表明,尽管新冠疫情逐渐平稳,其他传染病仍然对公共卫生构成挑战。

流感、手足口病、肝炎、肺结核和梅毒等疾病的高发,成为2023年传染病防控的重点。这些疾病的广泛传播,凸显了加强公共卫生干预的必要性。

(2023年中国疫情怎么样,疫情2023年)

(2023年中国疫情怎么样,疫情2023年)数据的背后,是无数家庭的担忧与社会资源的压力。如何有效应对这些疾病,成为2023年公共卫生体系的一大课题。

1.2 疫情防控的阶段性变化与趋势分析

2023年,中国的疫情防控政策经历了从严格管控到逐步放开的过程。随着疫苗接种率的提升和医疗资源的优化,防疫措施更加科学和精准。

新冠疫情在年初保持相对稳定,但进入5月后,部分地区的感染率有所上升,重症和死亡病例数量也出现波动。这种变化反映出病毒传播的不确定性。

6月,新增重症病例减少,但死亡病例略有增加,说明疫情形势依然复杂,需要持续关注。

11月,新冠重症和死亡病例进一步下降,显示防控措施的有效性。但也提醒人们,疫情并未完全结束,仍需保持警惕。

整体来看,2023年的疫情呈现出“动态调整、逐步缓解”的趋势,防控策略不断优化,以适应新的病毒变异和传播模式。

1.3 公共卫生体系在应对疫情中的作用

面对2023年的多重传染病挑战,中国的公共卫生体系发挥了关键作用。从疫情监测到应急响应,各个环节都展现了高效的组织能力。

各级医疗机构在应对流感、肝炎、肺结核等疾病方面,提供了有力的保障。医院床位、药品储备和医护人员调配都得到了及时调整。

基层社区在疫情宣传、健康教育和疫苗接种工作中表现突出,成为防控网络的重要一环。

疫情数据的透明公开,增强了公众对政府防疫工作的信任。信息的及时发布,有助于民众做出更合理的自我防护决策。

2023年的经历再次证明,一个高效、灵活的公共卫生体系,是抵御疫情冲击的重要基石。未来,如何进一步完善这一体系,将是重要的发展方向。

2023年新冠疫情最新动态

2.1 新冠疫情在不同月份的数据变化

2023年5月,全国新增新冠重症病例达到2777例,死亡病例为164例。这个数据反映出当时疫情的波动性,也说明病毒传播仍然存在一定的风险。

进入6月,新增重症病例下降至1968例,但死亡病例上升至239例。这种数据变化表明,虽然感染人数减少,但病毒对高危人群的影响依然不容忽视。

11月的数据进一步显示,新增新冠重症病例仅为135例,死亡病例8例。这说明疫情防控措施逐步见效,疫情整体趋于平稳。

不同月份的数据波动,体现出新冠疫情的复杂性和不确定性。即便是在防控措施不断优化的情况下,病毒仍可能在特定人群中引发局部反弹。

数据的变化提醒人们,疫情并未完全结束,需要持续关注和应对,特别是在秋冬季节,病毒传播风险可能再次升高。

2.2 新冠病毒变异株的监测与传播情况

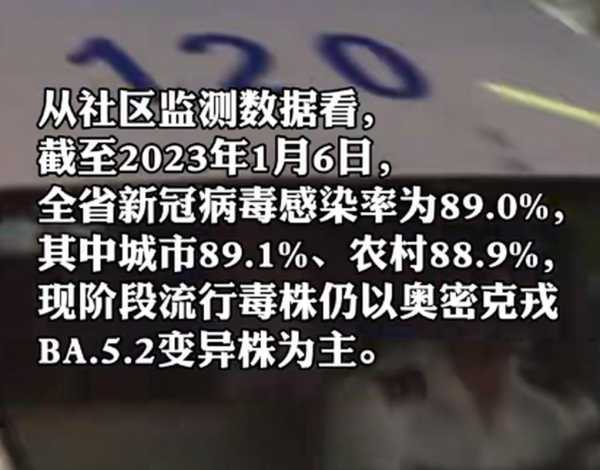

2023年5月和6月,全国报送的本土新冠病例基因组序列均为奥密克戎变异株。这表明,该变异株仍然是主要流行株。

XBB系列变异株成为主要流行株,显示出病毒持续进化的特点。这类变异株具有更强的传播力,给疫情防控带来新的挑战。

病毒变异的监测工作持续进行,各地疾控中心加强了对新变异株的追踪和分析,确保能够及时调整防控策略。

变异株的出现影响了疫苗的有效性,也促使科研机构加快研发新型疫苗和治疗药物,以应对不断变化的病毒形势。

随着病毒变异的加速,公众对疫苗接种和防护措施的重视程度不断提升,科学防疫成为常态。

2.3 新冠重症和死亡病例的区域分布特征

新冠重症和死亡病例在全国范围内分布不均,部分地区因人口密集、医疗资源紧张而成为高发区。

北方地区在冬季疫情反弹时,重症和死亡病例数量明显上升,显示出气候因素对疫情的影响。

南方地区由于气候相对温暖,疫情波动较小,但部分城市仍出现局部聚集性疫情,导致重症病例增加。

城乡之间的差异也较为明显,农村地区的医疗条件相对薄弱,导致重症患者救治难度加大。

区域分布的不均衡提醒相关部门,需加强对重点地区的资源调配和医疗支持,确保疫情防控不留死角。

2023年高发传染病的现状与影响

3.1 流行性感冒、手足口病等疾病的流行趋势

2023年,流行性感冒成为全年最突出的传染病之一,全国报告病例超过1278万例。这种高发态势与冬季气温下降、人群聚集密切相关。

手足口病在儿童群体中尤为显著,全年报告病例近167万例。幼儿园和小学成为重点防控区域,家长对孩子的健康防护意识明显增强。

疫情期间,流感和手足口病的叠加传播增加了基层医疗机构的压力,也引发了公众对传染病防控体系的关注。

一些地区出现流感与新冠同时流行的复杂情况,进一步考验了公共卫生系统的应对能力。

随着天气变化和季节更替,这类传染病的流行趋势依然存在不确定性,需要持续监测和科学干预。

3.2 病毒性肝炎、肺结核等慢性传染病的防控挑战

病毒性肝炎在2023年仍然保持较高发病率,全年报告病例超过127万例。乙肝和丙肝是主要类型,尤其在农村地区问题较为突出。

肺结核作为传统传染病,在防控工作中面临新的挑战。全年报告病例约61万例,部分地区的耐药性问题令人担忧。

慢性传染病的长期性使得防控工作更加复杂,需要加强宣传教育、提高疫苗接种率以及优化诊疗服务。

一些患者因经济压力或医疗资源不足,未能及时接受治疗,导致病情加重,甚至引发社会关注。

对于这些疾病,政府和医疗机构正在加大投入,推动早期筛查和规范化管理,以降低发病率和死亡率。

3.3 传染病高发对医疗系统的影响分析

2023年各类传染病的集中爆发,给医院带来了巨大的接诊压力。尤其是流感和手足口病,导致儿科和呼吸科门诊量激增。

医疗资源的紧张不仅体现在床位和药品供应上,还表现在医护人员的工作强度和心理负担上。

一些基层医院因设备不足和人员短缺,难以满足患者需求,部分患者不得不前往大医院就诊,加剧了医疗资源的不均衡。

传染病高发促使各地加快了医疗信息化建设,通过远程会诊和互联网医院缓解了部分压力。

医疗系统的应对能力和韧性在疫情中得到检验,也为未来公共卫生体系建设提供了重要参考。

2023年疫情对中国经济的影响

4.1 疫情对消费、旅游和服务业的冲击

2023年,疫情反复对消费市场造成持续影响。居民在出行、餐饮、娱乐等方面的消费意愿明显下降,导致零售行业增速放缓。

旅游业受到严重打击,尤其是跨省游和国际旅游几乎停滞。很多旅行社和酒店面临订单锐减,部分企业被迫裁员或关闭。

服务业中的餐饮、住宿、交通运输等行业遭遇寒冬,员工收入减少,企业经营压力加大,整体就业形势严峻。

消费者信心受挫,许多家庭选择减少非必要支出,进一步抑制了市场活力,经济复苏动力不足。

政府出台多项刺激消费政策,但效果有限,消费回暖仍需时间,市场信心尚未完全恢复。

4.2 企业运营与供应链的稳定性分析

企业在2023年面临供应链中断的风险,尤其是依赖进口原材料的企业,因物流受限和港口拥堵,生产成本上升。

多地因疫情实施临时管控措施,导致工厂停工、物流延迟,企业订单交付困难,影响了整体运营效率。

一些中小企业因资金链紧张而难以维持正常运转,部分企业被迫暂停业务或进行裁员,加剧了社会不稳定因素。

供应链的不确定性促使企业加快本地化布局,推动区域产业链优化,但也增加了短期调整成本。

企业通过数字化转型和灵活用工等方式应对挑战,但长期来看,供应链安全仍是亟待解决的问题。

4.3 政策支持与经济复苏措施的实施效果

政府在2023年推出一系列稳增长政策,包括减税降费、发放消费券、鼓励投资等,旨在提振市场信心。

对中小企业的扶持政策逐步落地,如贷款贴息、信用担保等,帮助部分企业缓解资金压力。

部分地区通过发展数字经济、绿色产业等新兴领域,探索新的经济增长点,为经济复苏提供新动力。

政策效果在不同行业和区域间存在差异,部分企业感受到政策红利,但整体经济复苏仍显缓慢。

未来政策需要更加精准有效,结合市场需求和企业实际,推动经济实现高质量发展。

未来疫情防控与公共卫生体系建设展望

5.1 疫情常态化背景下的防控策略调整

2023年的疫情数据表明,病毒传播模式已从大规模爆发转向局部散发,防控重点逐渐向精准化、科学化转变。

各地在应对疫情时更加注重动态监测和快速响应机制,推动防控措施与实际情况紧密结合。

公众健康意识提升,个人防护习惯逐步养成,为长期防控奠定了良好基础。

政府在政策制定上更加注重平衡防疫与经济发展,避免过度管控对社会运行造成干扰。

未来的防控策略将更加依赖大数据分析和人工智能技术,实现早发现、早干预、早处置。

5.2 公共卫生基础设施的优化方向

医疗资源分布不均的问题依然存在,未来需加大对基层医疗机构的投入,提升服务能力。

建设区域医疗中心和应急救治体系,提高突发公共卫生事件的应对能力。

推动智慧医院建设,利用信息化手段优化诊疗流程,提升服务效率。

加强疾控系统能力建设,完善传染病监测预警网络,确保信息传递及时准确。

强化公共卫生人才队伍建设,提升专业人员的技术水平和实战能力。

5.3 国际合作与全球疫情防控经验借鉴

2023年全球疫情形势复杂多变,国际合作成为应对挑战的重要途径。

中国积极参与全球公共卫生治理,与其他国家共享病毒变异信息和防控经验。

学习国际先进防控理念和技术,如疫苗研发、药物储备、社区管理等方面的经验。

推动建立跨国应急响应机制,提升全球公共卫生安全水平。

在全球化背景下,加强国际合作不仅是应对疫情的需要,更是构建人类命运共同体的重要举措。

本文系作者个人观点,不代表友爱集立场,转载请注明出处!