最近感冒的病毒叫什么,最近流行感冒病毒叫什么

最近感冒的病毒种类及流行情况

1. 鼻病毒:普通感冒的主要病原体

1. 最近感冒中,鼻病毒是最常见的致病源之一。它属于小RNA病毒科,全球已发现超过150种类型,且不断出现新的变异株。

2. 鼻病毒主要通过飞沫传播,感染后常表现为流鼻涕、打喷嚏、喉咙痛等轻微症状,但传染性极强。

3. 这类病毒在早秋、春季和夏季最为活跃,每年都会成为感冒高发期的“主角”,影响范围广泛。

2. 冠状病毒:包括SARS-CoV-2在内的多种类型

1. 冠状病毒是一类广泛存在于人类和动物中的病毒,其中一些类型只会引起类似普通感冒的症状。

2. 但像SARS-CoV-2这样的新型冠状病毒,会引发更严重的疾病——即新冠,对全球公共卫生造成重大影响。

3. 当前季节中,冠状病毒引起的感冒多出现在冬季和早春,尤其在人群密集区域容易爆发。

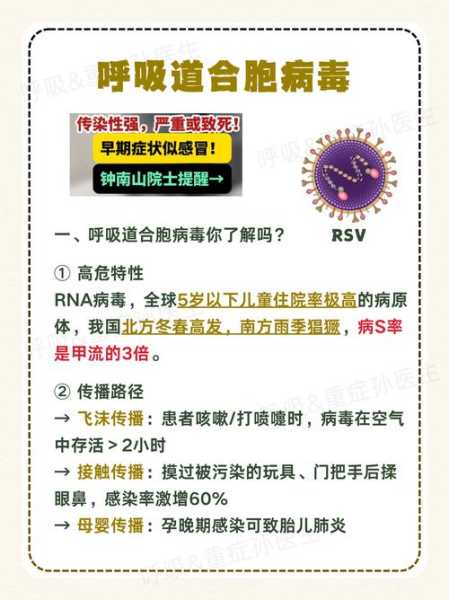

3. 呼吸道合胞病毒(RSV)及其影响范围

1. RSV是婴幼儿中最常见的呼吸道病毒感染之一,大多数儿童在两岁前都会被感染。

2. 虽然RSV通常症状较轻,如咳嗽、流鼻涕、发热等,但部分孩子可能出现严重并发症,如肺炎或支气管炎。

3. RSV在冬季和初春尤为活跃,家庭和托育机构是其传播的主要场所。

4. 副流感病毒(HPIV)与呼吸道感染的关系

1. HPIV是一种常见的呼吸道病毒,分为四种类型,其中HPIV-1和HPIV-2最易引起感冒。

2. 除了普通感冒症状外,HPIV还可能引发哮吼、支气管炎甚至肺炎,尤其在儿童中更为常见。

3. 这类病毒在秋冬季节活动频繁,容易在幼儿园和学校中传播。

5. 腺病毒:引发多种症状的多面手病毒

1. 腺病毒不仅会引起类似感冒的症状,如咳嗽、打喷嚏、喉咙痛,还可能引发更严重的疾病。

2. 它可以导致支气管炎、结膜炎、胃肠炎,甚至肺炎,影响多个身体系统。

3. 腺病毒在集体环境中传播迅速,比如学校、军营和医院,需特别注意防护。

6. 甲型H1N1流感病毒:近期疫情中的重点病毒

1. 甲型H1N1流感病毒近年来在部分地区出现反弹,尤其是在学校等封闭环境中。

2. 广东省疾控中心数据显示,2025年3月曾发生一起由该病毒引发的流感暴发事件。

3. 感染后症状包括高热、咳嗽、头痛、肌肉酸痛等,严重时可能引发呼吸困难,需及时就医。

当前流行的感冒病毒株分析

1. 不同病毒在不同季节的活跃程度

1. 鼻病毒通常在早秋、春季和夏季最为活跃,是普通感冒的主要病原体。

2. 冠状病毒则多集中在冬季和早春,尤其是SARS-CoV-2等新型病毒,容易引发更严重的呼吸道感染。

3. RSV和HPIV在秋冬季节表现得尤为明显,尤其对儿童群体影响较大。

4. 腺病毒全年都可能传播,但在集体生活环境中更容易爆发。

5. 甲型H1N1流感病毒虽然在全年都有活动,但近年来在春季出现反弹,成为公共卫生关注的重点。

2. 各类病毒的传播特点与易感人群

1. 鼻病毒主要通过飞沫和接触传播,易感人群包括学生、上班族和免疫力较低的人群。

2. 冠状病毒具有较强的传染性,尤其在密闭空间内,老年人和慢性病患者更容易受到感染。

3. RSV主要影响婴幼儿,尤其是免疫系统尚未发育完全的孩子。

4. HPIV常见于幼儿园和学校,儿童和青少年是主要感染对象。

5. 腺病毒在集体环境中传播迅速,如军营、学校和医院,易引发群体性感染。

3. 病毒变异对疫情防控的影响

1. 随着病毒不断变异,原有的疫苗和防控措施可能不再完全有效。

2. 新型病毒株的出现让疫情监测和应对变得更加复杂。

3. 病毒变异可能导致症状加重或传播能力增强,给医疗系统带来更大压力。

4. 针对变异病毒的快速检测和精准防控成为当前的重要课题。

5. 科研机构和疾控部门需要持续追踪病毒变化,及时调整防控策略。

4. 近期数据:广东省甲型H1N1流感暴发案例

1. 根据广东省疾病预防控制中心的数据,2025年3月曾发生一起由甲型H1N1流感病毒引发的疫情。

2. 这起疫情发生在一所小学,涉及多名学生和教职员工,显示出该病毒在封闭环境中的传播力。

3. 感染者普遍出现高热、咳嗽、头痛和肌肉酸痛等症状,部分人发展为严重肺炎。

4. 此次事件提醒公众,即使在非传统流感季节,也不能忽视对流感病毒的警惕。

5. 疫情发生后,当地采取了隔离、消毒和疫苗接种等措施,有效控制了扩散趋势。

流感病毒的最新动态与趋势

1. 流感病毒的分类与命名规则

1. 流感病毒主要分为甲型、乙型、丙型和丁型四类,其中甲型和乙型最常引起季节性流感。

2. 甲型流感病毒根据表面蛋白血凝素(H)和神经氨酸酶(N)的不同,进一步细分为多种亚型,例如H1N1、H3N2等。

3. 命名规则中,通常会标注病毒来源、年份以及亚型,如“H1N1”代表甲型流感病毒的一种。

4. 每年世界卫生组织会根据全球监测数据,推荐用于疫苗的病毒株,以应对可能流行的流感类型。

5. 这种分类和命名体系有助于科研人员、医生和公共卫生部门快速识别病毒并制定防控措施。

2. 当前主流流感病毒株类型解析

1. 目前全球范围内,甲型H1N1和H3N2是主要流行的流感病毒株。

2. H1N1病毒在近年来多次引发局部疫情,尤其在青少年和成年人中传播较为广泛。

3. H3N2病毒则因其变异速度快,容易导致更严重的症状,对老年人和慢性病患者构成更大威胁。

4. 乙型流感病毒虽然传播范围相对较小,但也不可忽视,尤其是在学校和社区中容易造成群体感染。

5. 随着病毒不断进化,新的变异株不断出现,给疫情防控带来了更多不确定性。

3. 流感病毒的季节性变化规律

1. 流感病毒具有明显的季节性特征,通常在冬季和早春达到高峰。

2. 这一规律与气温下降、室内活动增多、空气干燥等因素密切相关。

3. 在北半球,流感季多集中在11月至次年4月之间,南半球则相反。

4. 近年来,部分地区的流感高峰时间有所提前或延长,这与气候变化和人口流动有关。

5. 公众应关注当地疾控中心发布的流感预警信息,提前做好防护准备。

4. 全球范围内流感病毒的监测与预警机制

1. 世界卫生组织(WHO)在全球范围内建立了完善的流感监测网络,实时追踪病毒变异情况。

2. 各国疾控机构通过实验室检测和临床数据收集,评估流感病毒的流行趋势。

3. 在流感高发期,许多国家会启动应急响应机制,加强医疗资源调配和公众健康教育。

4. 一些国家还采用智能系统进行数据分析,预测未来可能出现的流感病毒株。

5. 这些监测和预警机制为政府、医疗机构和个人提供了重要的决策依据和防范手段。

感冒与流感的区别及防控建议

1. 感冒与流感的病因与症状对比

1. 感冒通常由鼻病毒、冠状病毒、腺病毒等引起,症状较轻,主要表现为流鼻涕、打喷嚏、喉咙痛等。

2. 流感则多由甲型流感病毒(如H1N1)、乙型流感病毒等引发,症状更严重,常伴有高烧、肌肉酸痛、乏力等全身性表现。

3. 感冒一般不会引发严重并发症,而流感可能引发肺炎、心肌炎等,尤其对老年人和儿童影响更大。

4. 两者虽然都属于呼吸道感染,但病原体种类不同,病情发展速度和严重程度也存在明显差异。

5. 了解这些区别有助于及时判断自身状况,采取合适的应对措施。

2. 如何识别病毒类型以采取针对性措施

1. 出现持续发热、咳嗽、头痛等症状时,应考虑是否为流感,尤其是近期有接触过流感患者。

2. 若症状轻微且无高热,可能是普通感冒,但仍需注意观察是否加重。

3. 医疗机构可通过咽拭子或鼻腔分泌物检测,快速确定是哪种病毒引起的感染。

4. 对于流感患者,医生可能会开具抗病毒药物,如奥司他韦,以缩短病程并减少并发症风险。

5. 及时识别病毒类型,有助于精准治疗,避免盲目用药。

3. 日常预防与个人卫生习惯的重要性

1. 勤洗手是预防病毒感染最简单有效的方法,尤其是在外出后、用餐前和接触公共物品后。

2. 避免用手直接触摸眼睛、鼻子和嘴巴,减少病毒进入体内的机会。

3. 保持室内空气流通,定期开窗通风,降低病毒在密闭空间中传播的风险。

4. 在流感高发期,尽量避免前往人群密集的地方,必要时佩戴口罩。

5. 加强锻炼,提高免疫力,是抵御病毒侵袭的重要基础。

4. 医疗机构应对感冒和流感的策略

1. 医院会根据季节变化调整接诊流程,优先处理流感疑似病例。

2. 设置独立的发热门诊,减少交叉感染的风险。

3. 医务人员会加强培训,提升对流感病毒的识别能力和应急处理水平。

4. 推广疫苗接种,特别是针对老人、儿童、慢性病患者等高危人群。

5. 通过线上线下结合的方式,普及流感防控知识,提高公众自我防护意识。

病毒研究进展与未来展望

1. 新型病毒的发现与检测技术提升

1. 随着科技的发展,病毒检测手段不断进步,从传统的PCR检测到如今的快速抗原检测,速度和准确性都有显著提升。

2. 病毒基因测序技术的应用,使得科学家能够更快识别新出现的病毒株,为疫情应对争取宝贵时间。

3. 人工智能和大数据分析在病毒追踪和预测中发挥重要作用,帮助研究人员更精准地判断病毒传播路径。

4. 新型病毒的不断涌现,如近年来发现的某些变异冠状病毒,也推动了全球科研机构加大投入力度。

5. 检测技术的革新,不仅提升了诊断效率,也为公共卫生决策提供了科学依据。

2. 疫苗研发与免疫策略的优化

1. 疫苗是预防病毒感染最有效的手段之一,近年来多款针对流感和冠状病毒的疫苗陆续问世。

2. 研究人员正在探索更广泛覆盖的疫苗,比如针对多种流感病毒株的联合疫苗,以提高保护效果。

3. mRNA疫苗技术的成功应用,为未来开发新型疫苗提供了全新思路,也加快了研发速度。

4. 免疫策略也在不断优化,例如加强高危人群的接种覆盖率,以及推广群体免疫概念。

5. 通过科学手段提升疫苗的有效性和安全性,是未来防控病毒的重要方向。

3. 病毒变异对公共卫生的长期影响

1. 病毒的持续变异是不可避免的现象,每一次变异都可能带来新的传播能力和致病性变化。

2. 变异病毒可能导致现有疫苗效果减弱,需要不断更新疫苗配方以适应新变种。

3. 病毒变异还可能引发新一轮疫情,给医疗系统带来更大压力。

4. 公共卫生部门必须建立动态监测机制,及时跟踪病毒变异趋势。

5. 应对病毒变异,不仅是科学问题,更是全球合作和社会管理的重要课题。

4. 国际合作在病毒防控中的作用

1. 病毒无国界,全球范围内的疫情防控离不开各国之间的信息共享和协作。

2. 世界卫生组织等国际机构在病毒监测、数据收集和应急响应中发挥关键作用。

3. 各国科学家通过合作开展研究,加速了疫苗和药物的研发进程。

4. 在全球范围内统一防控标准,有助于减少病毒跨境传播的风险。

5. 国际合作不仅提升应对能力,也增强了全球公共卫生体系的韧性。

专家解读:近期感冒病毒流行背后的原因

1. 气候变化对病毒传播的影响

1. 近年来全球气候变暖和极端天气频发,为病毒的传播创造了有利条件。

2. 温度和湿度的变化直接影响病毒的存活率和传播效率,例如鼻病毒在温暖潮湿环境下更容易扩散。

3. 冬季气温骤降时,人们更多时间待在室内,空气流通减少,病毒更易在密闭空间内传播。

4. 气候变化还可能导致某些病毒的活跃季节延长,使得防控难度加大。

5. 专家指出,应对气候变化带来的健康风险,需要从环境治理和公共卫生措施两方面入手。

2. 人口流动与病毒扩散的关系

1. 随着交通网络的日益发达,人口流动频率显著增加,病毒也随之快速扩散。

2. 节假日、旅游旺季等时期,大量人员跨区域移动,成为病毒传播的重要渠道。

3. 城市化进程加快,人口密集区域成为病毒传播的高风险地带。

4. 国际旅行频繁,也让不同地区的病毒株有机会相互混合和传播。

5. 专家建议加强流动人口的健康监测,特别是在疫情高发期做好预警和干预。

3. 社会活动频繁带来的病毒传播风险

1. 疫情过后,各类社会活动恢复,人群聚集现象增多,增加了病毒传播的可能性。

2. 学校、商场、交通枢纽等人流密集场所,是病毒最容易扩散的区域。

3. 公共场所的通风不良和卫生管理不到位,进一步加剧了病毒传播的风险。

4. 大型会议、体育赛事等活动,如果没有严格的防疫措施,可能成为病毒爆发的导火索。

5. 专家提醒,公众应提高警惕,在参与社交活动时注意佩戴口罩、保持距离。

4. 公众认知与应对措施的现状分析

1. 尽管疫情已过去多年,但部分公众对病毒的认知仍存在误区,影响了科学防控。

2. 有些人对疫苗接种持怀疑态度,导致免疫屏障薄弱,容易引发新一轮感染。

3. 日常防护意识不足,如不勤洗手、不戴口罩等行为,增加了感染几率。

4. 信息传播不畅或误导性内容的存在,也影响了公众的正确判断。

5. 专家呼吁加强科普宣传,提升全民健康素养,让科学防控成为习惯。

本文系作者个人观点,不代表友爱集立场,转载请注明出处!