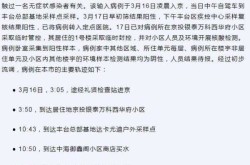

北京新增高风险地区3个,北京现有39个中风险地区

北京新增高风险地区3个,疫情形势持续变化

1. 北京新增高风险地区的具体位置及管控措施

北京市近期新增3个高风险地区,分别位于丰台区、昌平区和朝阳区。这些区域的划定是基于近期确诊病例的活动轨迹和传播风险评估结果。

新增的高风险地区包括丰台区玉泉营街道万柳园小区,昌平区北七家镇宏福苑社区,以及朝阳区南磨房乡南新园社区。这些区域被划为高风险后,将实施严格的人员流动限制和核酸检测措施。

对于高风险地区的居民,相关部门会采取“足不出户”的管理方式,确保疫情不扩散。同时,物资供应和医疗服务也会优先保障,避免居民生活受到影响。

高风险地区的周边区域可能会被列为中风险或低风险,但依然需要加强防控,防止疫情反弹。

(北京新增高风险地区3个,北京现有39个中风险地区)

(北京新增高风险地区3个,北京现有39个中风险地区)市民应密切关注官方发布的风险等级信息,及时了解所在区域是否属于高风险范围,并配合相关防疫政策。

2. 新增高风险地区对市民生活的影响分析

新增高风险地区意味着部分市民的生活节奏会被打乱,尤其是居住在该区域的居民,可能面临出行受限、工作调整等问题。

企业、学校等机构需要根据疫情动态调整运营安排,例如暂停线下教学、减少员工到岗率等,以降低交叉感染的风险。

商业场所如超市、药店等会加强防疫措施,比如限流、扫码测温、定期消毒等,确保顾客安全。

部分区域的公共交通可能会临时调整线路或班次,方便居民在必要时进行就医、采购等基本生活需求。

市民的心理压力也可能随之增加,因此需要加强心理疏导和情绪支持,帮助大家更好地应对疫情带来的不确定性。

3. 市民应如何配合疫情防控工作

市民要主动关注权威渠道发布的疫情信息,避免轻信和传播未经证实的消息,保持冷静和理性。

如果居住在高风险或中风险地区,必须严格遵守防疫规定,如居家隔离、核酸检测、健康监测等,不得擅自外出。

外出时务必佩戴口罩,保持社交距离,勤洗手,避免前往人员密集的公共场所,减少感染风险。

配合社区和防疫部门的工作,如实申报个人行程和健康状况,协助完成流行病学调查。

如有发热、咳嗽等症状,应及时就医并主动报告,避免延误病情和造成更大范围的传播。

北京现有39个中风险地区分布及防控措施

1. 中风险地区的详细分布情况及重点区域

北京市目前共有39个中风险地区,分布在多个行政区,包括丰台区、昌平区、朝阳区、房山区、海淀区等。这些区域的划定基于近期疫情传播情况和风险评估结果。

丰台区是中风险地区较为集中的区域,其中西罗园街道和花乡地区被列为中风险,居民需加强自我防护和健康管理。

昌平区的东小口镇森林大第家园社区也属于中风险地区,周边居民需注意日常防护,避免聚集和交叉感染。

朝阳区南磨房乡南新园社区虽已被列为高风险,但部分相邻区域仍处于中风险状态,需要持续关注防疫动态。

房山区的中风险地区数量较多,包括北京理工大学房山分校、长阳镇韵达快递分部等多个重点场所,相关单位已采取严格管控措施。

2. 各区中风险地区的管控政策与实施效果

北京各区政府针对中风险地区制定了具体的防控政策,如限制人员流动、加强核酸检测频率、落实健康监测等。

在丰台区,中风险地区的居民需每日进行体温检测,并配合社区完成信息登记,确保疫情数据准确及时。

昌平区对中风险地区的管理更加细致,不仅强化了出入管控,还安排专人负责物资配送,保障居民基本生活需求。

朝阳区在中风险区域周边增设临时检查点,对进入区域的人员进行扫码测温,防止疫情扩散。

房山区通过网格化管理方式,将每个中风险区域划分为责任片区,由社区工作人员定期巡查,确保防控措施落地见效。

3. 中风险地区居民的日常出行与生活保障

中风险地区的居民在日常出行上受到一定限制,但仍可按照规定进行必要活动,如就医、采购生活必需品等。

社区为中风险地区的居民提供代购服务,帮助解决买菜、买药等实际问题,减少居民外出频率。

部分中风险地区的公共交通线路进行了优化调整,确保居民能够安全便捷地前往医院、超市等场所。

商业网点在中风险区域内加大了防疫力度,如设置一米线、实行限流管理、增加消毒频次等,保障顾客安全。

居民可以通过社区微信群或电话咨询等方式获取最新的防疫通知和生活服务信息,确保信息透明、沟通顺畅。

北京疫情风险等级动态调整及未来防控趋势

1. 高风险地区清零背景与意义分析

北京市近期对高风险地区的管理力度持续加强,部分区域的风险等级已从高风险调整为中风险,最终实现高风险地区全部清零。

这一变化标志着疫情防控工作取得了阶段性成效,反映出相关部门在精准识别、快速响应和科学防控方面的努力。

高风险地区清零不仅缓解了市民的紧张情绪,也为城市正常运行提供了更多空间,有助于恢复经济和社会活动。

清零的背后是无数基层工作者的辛勤付出,包括社区工作人员、医护人员和志愿者,他们的坚守让防疫工作更加高效有序。

高风险地区清零并不意味着可以放松警惕,而是提醒大家继续保持良好的防疫习惯,防止疫情反弹。

2. 疫情风险等级调整背后的科学依据

北京市疫情防控部门根据每日新增病例数、传播链情况以及核酸检测结果等数据,综合评估各区域的风险等级。

风险等级的调整并非随意变动,而是基于严格的流行病学调查和大数据分析,确保决策科学合理。

每一次调整都经过专家团队的研判,结合病毒变异情况和人群免疫水平,制定相应的防控策略。

调整过程中充分考虑了居民的生活需求和实际困难,尽量减少对正常生活的影响。

科学依据的透明化也增强了公众对防疫政策的信任感,让更多人愿意配合各项防控措施。

3. 未来北京疫情防控工作的重点与展望

未来一段时间,北京将继续坚持“外防输入、内防反弹”的总体策略,保持高度警觉,严防疫情反复。

随着疫苗接种率的提升和全民健康意识的增强,防控工作将更加注重精准性和灵活性,避免“一刀切”式管理。

各区将加强对中风险地区的动态监测,及时发现潜在风险点,做到早发现、早处置。

社区将成为疫情防控的重要防线,进一步完善网格化管理体系,提升基层治理能力。

市民应继续关注官方信息,积极配合防疫要求,共同维护来之不易的防控成果,迎接更安全、更稳定的城市生活。

本文系作者个人观点,不代表友爱集立场,转载请注明出处!