南京发现核酸检测阳性,南京第一次全员核酸检测结果

1. 南京发现核酸检测阳性人员,疫情形势引发关注

1.1 南京近期核酸检测阳性案例概述

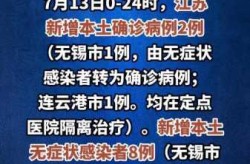

南京近期接连出现多起核酸检测阳性病例,引发社会广泛关注。7月22日,南京市通报13例确诊病例,其中7例为轻型,6例为普通型,另有9例无症状感染者。这些病例主要集中在江宁区禄口街道和溧水区石湫街道,相关区域迅速被调整为中风险地区。

1.2 疫情传播链及变异毒株“德尔塔”影响分析

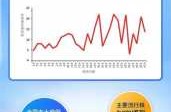

截至7月27日,南京累计报告本土确诊病例已达153例,传播链涉及170人,覆盖全国5省9个城市。病毒源头被确认为变异毒株“德尔塔”,其传播力强、潜伏期短,给疫情防控带来更大挑战。这一毒株的出现,使得防控措施必须更加严格和高效。

1.3 社会各界对疫情防控措施的反应

面对不断变化的疫情形势,社会各界对疫情防控措施表现出高度关注。市民普遍支持政府采取的限流、封控等措施,同时也在积极关注官方发布的最新动态。媒体持续跟进报道,推动公众了解真实情况,增强自我防护意识。

2. 南京第一次全员核酸检测结果公布时间及相关信息

2.1 全员核酸检测启动背景与时间线

南京疫情形势不断变化,为了全面掌握市民健康状况,及时阻断病毒传播链条,南京市决定开展第一次全员核酸检测。这一举措在7月20日左右开始筹备,具体实施时间根据疫情发展和人员流动情况逐步确定。随着确诊病例数量增加,全市上下迅速进入应急状态,核酸检测成为防控工作的核心环节。

2.2 第一次全员核酸检测结果公布情况

第一次全员核酸检测的结果在7月25日左右陆续公布。官方通过新闻发布会、政府网站以及社交媒体平台,第一时间向公众通报检测数据。此次检测覆盖全市多个区域,重点针对高风险地区和人员密集场所。初步结果显示,大部分市民核酸检测结果为阴性,但仍有少数人呈阳性,进一步验证了疫情的复杂性和严峻性。

2.3 检测结果对全市疫情防控的意义

第一次全员核酸检测的结果为全市疫情防控提供了重要依据。通过对阳性病例的追踪和分析,相关部门能够更精准地划定风险区域,采取针对性的隔离和管控措施。同时,检测结果也增强了市民对防疫工作的信任感,推动更多人主动配合核酸检测,形成全民参与的良好氛围。

3. 南京核酸检测阳性人员行程轨迹曝光

3.1 阳性人员活动区域及时间分布

南京近期出现的多例核酸检测阳性人员,其活动轨迹涉及多个区域,时间跨度较长。部分感染者曾在禄口机场、江宁区、溧水区等地频繁出入,特别是在餐饮、购物、公共交通等场所停留时间较长。这些信息通过官方通报逐步公开,帮助市民了解疫情扩散范围,提高自我防护意识。

3.2 重点场所排查与密切接触者追踪

针对阳性人员的行程轨迹,相关部门迅速展开重点场所排查,包括超市、医院、社区服务中心等人员密集区域。同时,对与感染者有密切接触的人员进行逐一追踪,并实施隔离观察和核酸检测。这一系列措施有效遏制了病毒进一步传播的风险,也为后续防控工作提供了数据支持。

3.3 行程轨迹对防控工作的指导作用

阳性人员的行程轨迹为疫情防控提供了关键线索。通过对这些信息的分析,防疫部门能够精准识别高风险区域,及时调整防控策略。此外,轨迹信息也帮助市民更好地了解自身可能的暴露风险,促使更多人主动配合防疫要求,提升整体防控效率。

4. 南京市采取多项防控措施应对疫情

4.1 旅游景区暂停开放及公共场所限流

南京在疫情出现后,第一时间对部分景区和公共场所实施限流或暂停开放。夫子庙、中山陵、玄武湖等热门景点相继发布公告,要求游客提前预约并出示健康码。这一措施有效减少了人员聚集,降低了病毒传播风险。同时,商场、超市等场所也加强了人流管控,确保市民在安全环境下进行日常活动。

4.2 公共交通限流及进出城管理政策

为防止疫情扩散,南京对公共交通系统进行了严格管理。地铁、公交等交通工具实行限流措施,乘客需佩戴口罩并配合测温检查。此外,进出城市的车辆和人员也需要提供核酸检测阴性证明,进一步筑牢城市防线。这些举措不仅保障了市民的出行安全,也为全市疫情防控争取了宝贵时间。

4.3 对高风险岗位人员的严格检测机制

针对疫情中发现的感染案例,南京强化了对高风险岗位人员的检测力度。例如,禄口机场工作人员、口岸引航员等关键岗位人员被纳入重点监测范围,定期进行核酸检测。这一机制有效提升了对潜在风险的预警能力,为全市疫情防控提供了坚实支撑。

5. 南京疫情扩散情况及传播链分析

5.1 疫情传播范围及涉及地区

南京疫情在短时间内迅速蔓延,不仅影响了本地多个区域,还波及周边省市。从最初的禄口街道到后来的江宁区、溧水区,再到全市范围内的多个社区,疫情扩散速度令人担忧。根据官方通报,截至7月27日,南京市累计报告本土确诊病例超过150例,传播链已扩展至全国5个省份的9个城市。这一数据反映出南京作为交通枢纽,疫情扩散的潜在风险极高。

5.2 从南京到全国多个省市的扩散路径

南京疫情的扩散并非局限于本地,而是通过人员流动迅速传播至其他城市。部分感染者在确诊前曾前往外地,导致多地出现关联病例。例如,有感染者在南京工作后返回家乡,引发当地疫情。此外,南京作为重要交通节点,航班、高铁等交通工具成为病毒传播的重要渠道。这种跨区域扩散模式给全国疫情防控带来巨大挑战,也促使各地加强防控措施,防止疫情进一步蔓延。

5.3 基于传播链的疫情防控策略调整

面对疫情的快速扩散,南京市政府及时调整防控策略,强化流调溯源和重点区域管控。通过对感染者的行程轨迹进行详细排查,锁定密切接触者并实施隔离观察,有效遏制了病毒的进一步传播。同时,结合传播链特点,南京加大了对高风险场所和人群的监测力度,确保防控措施精准到位。这些调整为后续疫情防控提供了重要参考,也为其他城市应对类似情况提供了经验借鉴。

6. 南京各区域疫情动态及防控进展

6.1 江宁区、溧水区等重点区域防控情况

江宁区和溧水区作为南京疫情的早期高发区域,防控工作一直备受关注。7月22日,南京市将江宁区禄口街道多个社区以及溧水区石湫街道的部分自然村调整为中风险地区,表明这些区域存在较高的感染风险。相关部门迅速采取措施,对相关区域实施封闭管理,加强人员流动管控,并组织多次核酸检测,确保疫情不扩散。同时,社区工作人员和志愿者积极参与防疫宣传,提高居民防护意识。

6.2 六合区黄码管控人员检测异常事件

11月23日,六合区在对黄码管控人员进行核酸检测时,发现一名结果异常人员。这一事件迅速引发关注,当地立即启动应急响应机制,对相关人员进行隔离并开展流调溯源工作。相关部门同步对涉及场所进行全面消杀,并对密切接触者进行追踪管理。此次事件虽然未造成大规模传播,但再次提醒市民,疫情防控不能有丝毫松懈,尤其要重视特殊人群的健康管理。

6.3 建邺区口岸高风险岗位人员感染事件

12月28日凌晨,建邺区在对口岸高风险岗位人员例行核酸检测中,发现一名引航员检测结果异常。该人员属于长江引航中心南京引航站,日常接触外来船只频繁,属于高风险岗位。事件发生后,相关部门第一时间对其所在单位实施封闭管理,并对所有工作人员进行核酸检测。同时,对相关船舶和作业区域进行严格排查,防止病毒通过港口渠道进一步传播。这一事件凸显了对高风险岗位人员的常态化监测至关重要。

7. 南京疫情防控经验总结与未来展望

7.1 疫情应对中的成功经验与不足

南京在面对多次核酸检测阳性事件时,展现出较强的应急响应能力。例如,在发现阳性病例后,相关部门迅速启动流调、封控和消杀工作,确保疫情不扩散。同时,通过全员核酸检测,及时掌握全市居民的健康状况,为后续防控提供了数据支持。然而,部分区域在初期应对中存在信息传达不够及时、群众配合度不高等问题,反映出基层防疫工作中仍需加强沟通与协调。

7.2 全员核酸检测在疫情防控中的作用

南京第一次全员核酸检测成为疫情防控的重要转折点。通过大规模筛查,不仅发现了潜在感染者,还有效遏制了病毒的进一步传播。这一举措让市民更加重视个人防护,也提升了全社会对疫情防控工作的参与感和责任感。全员检测的实施,体现了政府在突发公共卫生事件中的果断决策和科学部署,为全国其他城市提供了可借鉴的经验。

7.3 未来疫情防控工作方向与建议

面对不断变异的病毒和复杂的疫情形势,南京未来的防控工作需要持续优化机制。一方面,应加强高风险岗位人员的常态化监测,如口岸、机场等重点区域的工作人员,确保做到早发现、早隔离。另一方面,要提升社区防疫能力,增强基层网格化管理,提高群众对防疫政策的理解与支持。此外,利用大数据和人工智能技术,实现精准防控,将是未来疫情防控的重要方向。

本文系作者个人观点,不代表友爱集立场,转载请注明出处!