31省份新增7例确诊,31省份新增确诊80例

1. 全国31省份新增确诊病例数据回顾与分析

1.1 不同时间段内31省份新增确诊数据的对比

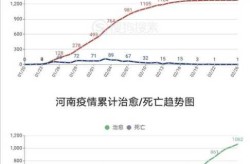

2025年5月,全国31个省份新增确诊病例达到440662例,这一数字远超以往。数据显示,每日新增病例数在5月26日达到峰值后逐渐回落,显示出疫情的波动性。

2022年10月,新增确诊病例为240例,其中本土病例189例,境外输入51例。这个阶段的数据表明,疫情主要集中在本土传播,但境外输入依然不可忽视。

2022年2月14日,新增确诊病例为80例,其中境内和境外各占一半。这说明当时疫情防控措施已经初见成效,但仍需警惕潜在风险。

2021年12月,新增确诊病例为96例,其中本土病例80例,显示疫情在特定时期内有明显上升趋势。

(31省份新增7例确诊,31省份新增确诊80例)

(31省份新增7例确诊,31省份新增确诊80例)2021年8月,新增确诊病例为96例,其中本土病例81例,反映出当时疫情的严峻形势。

2022年2月18日,新增确诊病例为137例,其中本土病例80例,表明疫情在某些时间段内出现反弹。

这些数据展示了不同时间段内疫情的变化情况,帮助人们更好地理解疫情的发展趋势。

1.2 从7例到80例:疫情波动背后的原因探讨

疫情的波动往往受到多种因素的影响,包括病毒变异、防控措施的调整以及公众行为的变化。

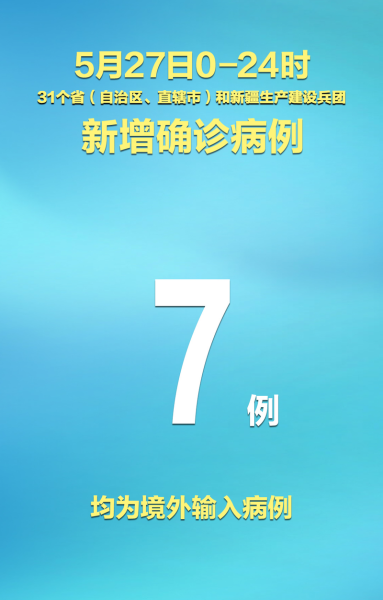

2025年5月,新增7例确诊的情况可能与当时的社会活动减少、防护措施加强有关,显示出疫情防控的有效性。

相比之下,2022年2月14日的80例确诊则可能与节假日人员流动增加、防控措施放松等因素有关。

专家指出,疫情的波动不仅仅是数据的变化,更是社会经济、政策调整和公众意识共同作用的结果。

在不同的时间段,疫情的传播路径和感染源也有所不同,这需要根据实际情况进行分析和应对。

回顾这些数据,可以看出疫情的复杂性和多变性,也为未来的防控工作提供了重要参考。

1.3 疫情数据对公共卫生政策的影响

疫情数据是制定公共卫生政策的重要依据,能够帮助政府及时调整防控措施。

2025年5月的新增7例确诊数据表明,当前的防控措施正在发挥作用,但也提醒人们不能掉以轻心。

2022年2月14日的80例确诊数据促使地方政府采取更严格的防控措施,以遏制疫情的进一步扩散。

通过分析历史数据,可以发现疫情的高峰期往往伴随着政策的调整,这种动态变化对公共卫生管理提出了更高要求。

疫情数据还反映了民众的健康意识和行为习惯的变化,这对未来疫情防控具有重要意义。

政府和相关部门应持续关注疫情数据的变化,确保政策的科学性和有效性,以保障人民的生命安全和身体健康。

2. 31省份新增80例确诊的典型案例解读

2.1 2022年2月14日新增80例确诊的背景与现状

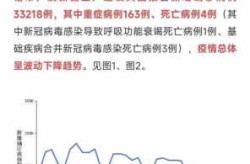

2022年2月14日,全国31个省份报告新增确诊病例80例,这一数据在当时引发了广泛关注。疫情形势依然严峻,尤其是在一些人口密集、交通便利的城市。

当时正值春节假期后返程高峰,人员流动频繁,增加了病毒传播的风险。多地出现聚集性疫情,给防控工作带来挑战。

新增病例中,本土和境外输入各占一半,反映出疫情防控仍需持续关注国际输入风险,同时加强国内防控措施。

这一天的数据成为后续疫情防控政策调整的重要参考,为地方政府提供了应对疫情的依据。

在此背景下,各地政府迅速响应,采取了包括加强核酸检测、限制人员流动等在内的多项措施。

这一阶段的疫情数据也提醒公众,即使在相对平稳的时期,也不能放松警惕,必须坚持做好个人防护。

2.2 本土病例与境外输入病例的比例分析

2022年2月14日新增的80例确诊病例中,本土病例40例,境外输入病例40例,比例为1:1,显示出疫情来源的多样性。

本土病例的增加意味着病毒在本地社区中存在传播链,可能与聚集性活动或人员流动有关。

境外输入病例则反映了全球疫情尚未完全控制,国际航班、跨境人员往来仍是潜在风险点。

这种双线并行的疫情态势,要求政府在防控策略上兼顾国内外两个方向,防止疫情进一步扩散。

数据表明,疫情防控不能只依赖单一手段,需要综合施策,提升整体防控能力。

通过分析病例来源,有助于更精准地识别高风险区域,制定更有针对性的防控措施。

2.3 当地政府采取的应对措施与成效评估

面对新增80例确诊病例,多地政府迅速启动应急机制,加强重点区域的管控。

医疗资源得到优先调配,核酸检测频次增加,确保早发现、早隔离、早治疗。

各地还加强了对重点人群的健康管理,如医护人员、冷链物流人员等高风险职业群体。

疫情信息透明化,政府通过多种渠道及时发布疫情动态,增强公众信心。

社区层面实施网格化管理,落实落细防控措施,有效遏制了疫情的进一步蔓延。

这些措施在一定程度上控制了疫情的扩散,也为后续疫情防控积累了宝贵经验。

3. 最新疫情通报:31省份新增7例确诊的解读

3.1 2025年5月新增7例确诊的疫情趋势分析

2025年5月,全国31个省份新增确诊病例仅为7例,这一数据反映出当前疫情整体处于较低水平。

相比于此前几个月的高发期,新增病例数大幅下降,说明疫情防控措施正在逐步发挥作用。

这一趋势表明,社会面传播风险得到有效控制,公众防疫意识明显提升。

新增病例主要集中在个别地区,显示出疫情扩散范围有限,防控工作成效显著。

数据背后是各地政府持续强化防控、加强监测和精准施策的结果。

未来一段时间内,如果继续保持现有措施,疫情有望维持在低风险状态。

3.2 与历史数据相比的稳定性与变化

将2025年5月的7例新增确诊与2022年2月的80例对比,可以明显看出疫情波动的差异。

历史数据显示,疫情曾在不同时间段出现过较大起伏,尤其是春节前后或国际输入高峰期。

当前新增病例数稳定在低位,说明疫情防控机制已经趋于成熟,应对能力不断提升。

与2021年底的疫情高峰相比,如今的病例数量明显减少,反映出疫苗接种、全民防护等综合措施的有效性。

疫情数据的变化也提示,防控策略需要根据实际情况动态调整,不能一成不变。

这种稳定性为社会正常运行提供了保障,也为经济发展创造了有利条件。

3.3 专家对当前疫情防控形势的看法

多位公共卫生专家指出,当前疫情形势总体可控,但不能掉以轻心。

专家强调,虽然新增病例较少,但病毒仍可能存在隐匿传播,需保持警惕。

他们建议继续加强重点人群、重点场所的监测,防止局部疫情反弹。

同时,专家呼吁公众继续保持良好卫生习惯,如佩戴口罩、勤洗手、避免聚集等。

在全球疫情尚未完全结束的背景下,防控工作仍需长期坚持,不能松懈。

专家认为,只有全社会共同努力,才能实现疫情的持续稳定控制。

4. 数据背后的公共卫生挑战与未来展望

4.1 新增确诊病例数据对社会经济的影响

疫情数据的变化直接影响到各地的经济发展和社会运行。

当新增病例处于低位时,企业复工复产更加顺利,市场活力逐步恢复。

旅游业、餐饮业、交通运输等行业在疫情稳定后迎来复苏迹象。

教育系统能够维持正常教学秩序,学生和教师的生活节奏得以保障。

社会心理压力减轻,民众对未来的信心增强,消费意愿有所提升。

长期来看,疫情控制的好坏将决定一个地区经济发展的可持续性。

4.2 疫情防控策略的优化方向

当前疫情防控已从“应急状态”转向“常态化管理”,策略需要随之调整。

更加注重精准防控,避免“一刀切”措施对社会造成不必要的干扰。

提高基层防疫能力,加强社区网格化管理,提升快速响应速度。

推动疫苗接种全覆盖,特别是针对老年人和基础病患者等高风险人群。

加强医疗资源储备,确保在突发疫情时能迅速调配人力和物资。

借助大数据和人工智能技术,实现疫情监测和预警的智能化升级。

4.3 未来疫情发展趋势预测与应对建议

专家普遍认为,未来疫情仍可能呈现局部波动,但整体可控。

全球疫情形势变化是影响国内疫情的重要因素,需密切关注国际动态。

国内防疫政策应根据病毒变异情况及时更新,保持科学性和灵活性。

个人防护意识不能松懈,戴口罩、勤洗手等习惯仍需长期坚持。

政府应加强对重点场所的监管,如学校、医院、商场等人流密集区域。

建立更完善的应急响应机制,确保一旦出现疫情能第一时间处置。

本文系作者个人观点,不代表友爱集立场,转载请注明出处!