中国放弃疫情防控了吗,哪些国家放弃了疫情抵抗

1. 中国疫情防控政策调整的背景与现状

1.1 中国并未放弃疫情防控,而是持续优化防控策略

中国在面对新冠疫情时始终没有放松警惕,而是根据实际情况不断调整防疫措施。这种调整并非放弃防控,而是为了更高效、更科学地应对疫情。

政府密切关注病毒变异情况和全球疫情动态,及时更新防控方案,确保政策始终符合当前形势。这种灵活性是防疫工作的重要保障。

通过加强监测、提升检测能力、推进疫苗接种等手段,中国在防控上展现出更强的适应性和前瞻性。这为后续政策优化奠定了基础。

国内民众对政府的防疫举措普遍表示支持,认为这是在保护人民生命安全的前提下做出的合理决策。

(中国放弃疫情防控了吗,哪些国家放弃了疫情抵抗)

(中国放弃疫情防控了吗,哪些国家放弃了疫情抵抗)这种持续优化的策略让中国在疫情中保持了相对稳定的局面,也为全球经济复苏提供了信心。

1.2 “动态清零”政策的科学性与必要性

“动态清零”是中国在疫情初期提出的一项核心防控策略,强调快速响应、精准防控,避免疫情大规模扩散。

这一政策的科学性体现在对疫情传播规律的深刻理解上,能够有效控制局部疫情,防止形成系统性风险。

必要性在于中国人口基数大、医疗资源分布不均,一旦疫情失控,可能对医疗系统造成巨大压力。

在疫苗接种率逐步提高的背景下,“动态清零”仍能发挥重要作用,尤其是在病毒变异频繁的阶段。

这一策略不仅保护了人民健康,也为中国经济社会发展争取了宝贵时间。

1.3 疫情形势变化下的政策适应性分析

随着全球疫情形势的变化,中国的防疫政策也在不断调整,以适应新的挑战和机遇。

新冠病毒的变异使得防疫难度加大,但中国政府通过强化监测、提升检测效率等方式,提升了应对能力。

政策调整注重平衡疫情防控与经济发展,避免因过度防控影响社会正常运转。

在疫情反复的情况下,政府采取分级分类管理,提高了防控的针对性和有效性。

这种灵活应变的能力,体现了中国在疫情防控中的智慧和担当。

2. 中国疫情防控政策的核心理念与实施效果

2.1 坚持人民至上、生命至上的基本原则

中国在疫情防控中始终把人民的生命安全和身体健康放在首位,这是政策制定的根本出发点。

政府通过严格的防控措施,最大限度减少感染和死亡人数,体现了对生命的尊重和保护。

在疫情初期,全国上下一心,共同参与防疫工作,展现出强大的社会凝聚力和责任感。

防控政策的每一次调整,都充分考虑了民众的实际需求和生活保障,避免因过度防控引发新的问题。

这种以人为本的理念,让中国在国际上赢得了广泛的认可和尊重。

2.2 科学精准防控措施的实践成效

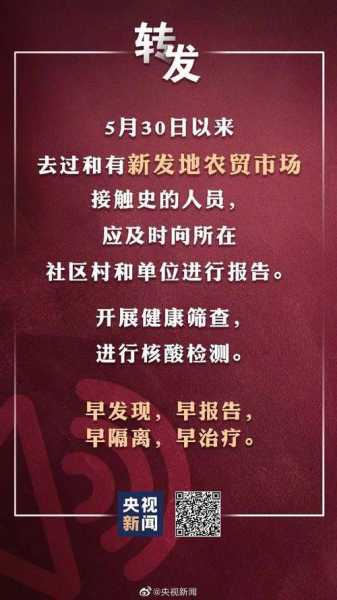

中国采取了科学精准的防控手段,包括大规模核酸检测、流调追踪、隔离管控等,有效遏制了疫情传播。

高效的检测体系和快速反应机制,让疫情能够在早期被发现并迅速控制。

疫苗接种工作的持续推进,为群体免疫筑起了一道重要防线。

各地根据实际情况灵活调整防控措施,确保政策落地见效,避免“一刀切”带来的负面影响。

这些科学举措不仅降低了疫情风险,也为经济和社会秩序的稳定提供了保障。

2.3 疫情防控对经济社会发展的平衡作用

中国在坚持防疫的同时,也注重维护经济运行和社会发展,避免因防疫影响民生和就业。

政府出台多项扶持政策,帮助企业复工复产,保障供应链稳定,推动经济稳步恢复。

防控措施的精准实施,减少了不必要的社会停摆,保持了市场的活力和信心。

教育、医疗、交通等公共服务领域,在防疫中依然保持正常运转,保障了基本民生需求。

这种平衡策略,既守住了疫情防控底线,又为经济发展创造了良好环境。

3. 全球部分国家防疫政策的转变与影响

3.1 瑞典、英国等国放弃严格防疫措施的背景

一些国家在疫情持续时间较长后,开始重新评估防控策略的有效性。

瑞典选择不实施大规模封锁,而是依靠民众自律和疫苗接种来应对疫情。

英国在疫苗接种率提升后,逐步放松了社交限制和边境管控。

这些国家认为,长期严格的防疫措施对经济和社会生活造成了较大冲击。

政策调整的背后,是政府对疫情形势变化和民众心理压力的综合考量。

3.2 与病毒共存策略的利弊分析

与病毒共存的策略意味着不再追求完全清零,而是接受一定范围内的感染。

这种模式可以减少对经济活动的干扰,让社会逐步恢复正常运转。

但同时也伴随着病例数上升和医疗系统压力加大的风险。

部分国家在放开后出现了疫情反复,导致新的防控措施再次出台。

这种策略需要强大的医疗体系和高疫苗覆盖率作为支撑,否则容易引发更大规模的传播。

3.3 疫情反弹与医疗系统压力的现实挑战

一些国家在放宽防疫措施后,疫情出现明显反弹,感染人数迅速上升。

医疗资源紧张成为突出问题,医院床位、医护人员和药品供应面临巨大压力。

老年人和免疫力低下人群成为高风险群体,死亡率有所上升。

社会恐慌情绪随之蔓延,公众对政府决策的信任度受到考验。

这些现实问题提醒人们,防疫政策的调整必须谨慎,不能忽视潜在的风险。

4. 不同国家防疫策略的对比与反思

4.1 中国与西方国家防疫理念的差异

中国始终坚持“人民至上、生命至上”的核心理念,将保护人民健康放在首位。

西方一些国家更注重经济恢复和社会自由,认为长期封锁会对社会造成不可逆的影响。

中国的防疫政策强调科学精准,通过快速响应和局部管控实现疫情控制。

西方国家更多采用“与病毒共存”模式,试图在防控与生活之间找到平衡点。

两种不同的防疫理念反映了各自文化背景、社会结构和治理方式的差异。

4.2 疫情防控政策与国情、社会结构的关系

中国庞大的人口基数和复杂的城乡结构决定了防疫政策需要高度精细化。

西方国家人口密度较低,医疗资源相对充足,使得他们更容易采取宽松的防疫措施。

中国的集体主义文化使民众对政府防疫政策有较高的配合度和信任感。

西方国家更强调个人权利,部分民众对强制性防疫措施持抵触态度。

不同的社会结构和文化背景深刻影响了各国防疫政策的制定与执行方式。

4.3 对未来全球防疫合作与政策制定的启示

各国应结合自身实际情况,制定符合国情的防疫策略,避免盲目模仿他国做法。

防疫政策需要兼顾公共卫生安全与经济社会发展,不能偏废任何一方。

加强国际合作,共享疫苗、药物和防控经验,有助于提升全球抗疫能力。

建立更加灵活和科学的防疫机制,能够应对病毒变异和疫情变化带来的挑战。

未来防疫政策应更加注重数据驱动和动态调整,确保决策的科学性和有效性。

本文系作者个人观点,不代表友爱集立场,转载请注明出处!