2022年11月新冠疫情情况(2022年11月疫情爆发的原因及影响评价)

1. 2022年11月新冠疫情爆发的背景与数据概览

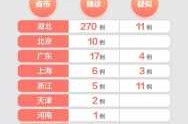

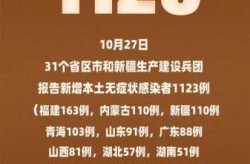

1.1 全国疫情数据统计:确诊病例与无症状感染者数量

- 2022年11月,全国疫情数据持续走高。11月10日0-24时,全省新增本土确诊病例289例,新增本土无症状感染者2461例,显示出病毒传播速度加快的趋势。

- 截至11月10日,全省累计报告新冠肺炎阳性感染者达到42318例,其中确诊病例15348例,无症状感染者26970例,说明疫情在局部地区已经形成较大规模。

- 11月11日,全国范围内新增确诊病例1504例,其中境外输入52例,本土病例1452例,无新增死亡病例,这表明疫情防控措施在一定程度上遏制了重症和死亡情况的发生。

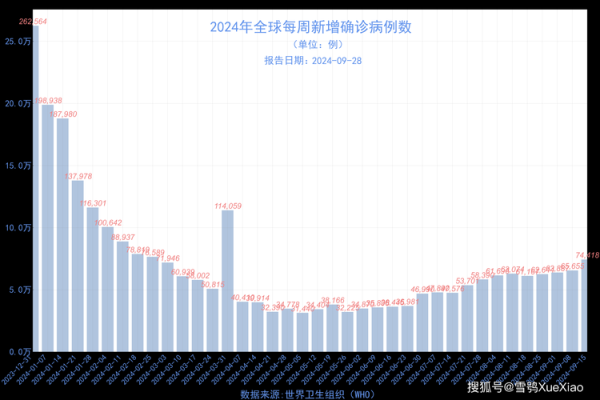

1.2 全球疫情趋势分析:新增病例与死亡率变化

- 2022年11月全球月新增确诊病例环比增加1.6%,显示全球疫情仍在持续扩散。

- 新增死亡病例环比减少1.6%,说明医疗干预和疫苗接种在降低重症率方面取得一定成效。

- 美洲、非洲和西太平洋地区日新增确诊病例呈上升趋势,反映出不同地区的疫情发展不均衡,需要针对性加强防控措施。

1.3 国内重点地区疫情动态:如乌鲁木齐、呼和浩特等

- 11月9日,乌鲁木齐在院感染者中无症状、未分型和轻型占91.3%,重型、危重型仅占1.5%,表明当地疫情以轻症为主,医疗压力相对可控。

- 呼和浩特在院感染者中无症状和轻型占98.6%,重型、危重型仅占0.36%,进一步说明该地区疫情总体较为温和。

- 这些数据反映了不同城市在疫情应对上的差异,也体现出地方防疫政策的有效性。

2. 2022年11月疫情爆发的具体原因分析

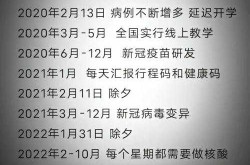

2.1 病毒变异株的传播特性与影响

- 2022年11月,病毒持续发生变异,部分变异株表现出更强的传染性。这种变异使得病毒在人群中更容易扩散,尤其是在密闭空间和人员密集区域。

- 新型变异株的传播力提升,导致原本控制较好的地区短时间内出现病例激增,给疫情防控带来新的挑战。

- 医疗专家指出,变异株的出现不仅增加了感染人数,还对疫苗保护效果产生一定影响,进一步加剧了防疫难度。

2.2 社会活动频繁与人员流动增加

- 11月正值冬季,节庆活动增多,人们出行频率上升,特别是返乡、探亲、聚会等行为显著增加,为病毒传播提供了更多机会。

- 交通运输繁忙,高铁、航班、长途客车等成为潜在的传播渠道,尤其是在跨省流动中,病毒容易通过人群扩散至其他地区。

- 商业场所、娱乐场所、农贸市场等人流密集区域,成为病毒传播的高风险点,增加了社区感染的可能性。

2.3 疫情防控措施的调整与执行情况

- 2022年11月,各地根据实际情况调整防控政策,部分地区放宽了管控措施,但这也带来了疫情反弹的风险。

- 部分地区的防控执行力度不一,存在落实不到位、监管不严等问题,导致防控漏洞频现。

- 虽然国家层面出台了一系列优化措施,但在基层执行过程中仍面临人员调配、物资保障等实际困难,影响了整体防控效果。

3. 2022年11月疫情防控政策的调整与实施

3.1 国务院联防联控机制二十条措施解读

- 2022年11月11日,国务院联防联控机制综合组发布进一步优化疫情防控工作的二十条措施。这些措施旨在提升防控精准性,减少对正常生产生活的影响。

- 措施中明确要求科学划分风险区域,避免“一刀切”式的封控管理,强调根据疫情动态调整防控策略,提高应对效率。

- 同时,二十条措施也提出要优化核酸检测频次、简化隔离流程,并加强对重点人群的保护,确保疫情防控更加人性化和科学化。

3.2 风险区划分与管控策略的变化

- 在二十条措施发布后,各地开始重新评估风险区域,逐步调整原有的高风险、中风险和低风险区域划分方式。

- 新的管控策略更注重精准防控,不再简单依赖大规模封控,而是通过大数据分析和流调手段,识别高风险人群并进行针对性管理。

- 这种变化有效减少了不必要的社会运行中断,保障了居民的基本生活需求,同时也提高了防疫工作的灵活性和适应性。

3.3 入境政策优化与国际交流影响

- 二十条措施中还涉及入境政策的调整,取消部分入境航班熔断机制,降低境外输入压力,促进国际人员往来。

- 这一变化有助于恢复跨境经济合作和文化交流,特别是对国际贸易、旅游和留学等领域产生积极影响。

- 尽管入境政策放宽,但依然保持严格的健康监测和隔离安排,确保在开放的同时不引发新的疫情风险。

4. 2022年11月疫情对经济的影响评价

4.1 旅游业与服务业的短期冲击

- 2022年11月,全国多地疫情反复,导致旅游行业迎来新一轮寒冬。景区、酒店、餐饮等服务行业客流量明显下降,企业收入锐减。

- 部分城市因防控措施升级,游客出行意愿大幅降低,旅行社业务陷入停滞,相关产业链受到严重打击。

- 服务业从业者面临收入不稳定、岗位流失等问题,尤其是中小微企业生存压力加剧,市场信心受到一定影响。

4.2 供应链与物流行业的运行压力

- 疫情反复导致部分城市实施临时性封控,物流运输受阻,货物配送效率下降,供应链出现断点。

- 一些重点城市的港口、机场和交通枢纽因防疫检查增加,造成货物积压,影响企业正常生产与销售节奏。

- 物流企业面临人力短缺、成本上升等挑战,部分企业被迫调整运营模式,以应对突发状况带来的不确定性。

4.3 企业运营与就业市场的变化趋势

- 2022年11月,许多企业因疫情反复而暂停线下业务,线上办公成为常态,但远程管理难度加大,效率难以保障。

- 就业市场受到冲击,部分行业裁员或缩减招聘规模,求职者面临更多竞争压力,尤其是年轻人就业难问题凸显。

- 企业经营成本持续上升,资金链紧张现象普遍,不少中小企业寻求政策支持或转型自救,以维持基本运营。

5. 2022年11月疫情对社会生活的影响

5.1 教育系统与学校管理的调整

- 2022年11月,多地疫情反复,学校纷纷采取线上教学模式,学生学习方式发生重大变化。

- 线上教学虽然保障了学习进度,但也带来设备不足、网络不稳定等问题,影响教学效果和学生参与度。

- 教师面临新的教学挑战,需快速适应线上授课方式,同时关注学生的心理健康和学习状态。

5.2 医疗资源的紧张与应对措施

- 疫情高峰期到来,医院门诊量激增,医疗资源面临巨大压力,尤其是基层医疗机构负担加重。

- 各地采取分级诊疗、增设临时隔离点等措施,缓解医疗系统运行压力,确保重症患者得到及时救治。

- 医务人员工作强度显著增加,部分医院实行轮班制,保障医疗服务持续进行,同时加强防护物资调配。

5.3 居民日常生活与心理状态变化

- 疫情反复导致居民日常出行受限,购物、就医、娱乐等活动受到一定影响,生活节奏被打乱。

- 长期居家生活使得部分人出现焦虑、抑郁等情绪问题,心理健康需求上升,心理咨询服务需求增加。

- 社区管理更加严格,居民配合防疫措施的同时,也感受到更多生活不便,邻里关系在共同应对中逐渐加深。

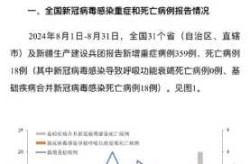

6. 2022年11月疫情的医疗应对与公共卫生体系表现

6.1 病例分类与治疗方案的科学依据

- 2022年11月,各地在病例管理上更加注重分类施策,根据感染者的症状轻重进行分级处理。

- 无症状感染者和轻型患者主要通过隔离观察和居家健康管理,减少对医院资源的占用。

- 医疗机构依据国家发布的诊疗方案,结合临床经验,制定个性化的治疗计划,提高救治效率。

6.2 医疗资源分配与应急响应能力

- 面对疫情高峰,各地政府迅速调配医疗资源,确保重点地区和高风险人群得到优先保障。

- 医院内部优化流程,设立临时病区、增加床位,提升收治能力,缓解医疗压力。

- 应急物资储备和调度机制有效运转,保障防护服、口罩、消毒用品等关键物资供应不断档。

6.3 疫情监测与预警系统的有效性评估

- 各地依托信息化平台,实现疫情数据实时更新和动态分析,为决策提供科学支持。

- 基层卫生机构加强日常监测,及时发现异常情况并上报,提升早期预警能力。

- 公共卫生系统在应对突发疫情中展现出较强适应力,但部分区域仍存在信息传递滞后问题。

7. 2022年11月疫情后的反思与未来展望

7.1 疫情应对经验总结与教训

- 2022年11月的疫情再次提醒人们,病毒传播具有高度不确定性,防控工作需要持续优化和灵活调整。

- 各地在应对过程中展现出较强的应急能力,但也暴露出部分地区资源调配不均、信息沟通不畅等问题。

- 疫情期间,公众对健康知识的需求显著上升,推动了健康教育和科普宣传的进一步普及。

7.2 对未来疫情防控政策的建议

- 未来疫情防控应更加注重精准施策,避免“一刀切”措施对社会经济造成不必要的冲击。

- 建议加强基层公共卫生体系建设,提升社区在疫情监测和应对中的作用,形成更高效的防控网络。

- 鼓励科技手段在疫情防控中的应用,如大数据分析、人工智能辅助诊断等,提高预警和响应效率。

7.3 全球合作与长期防疫战略展望

- 新冠疫情是全球性挑战,只有通过国际合作才能有效应对。各国应加强信息共享和疫苗研发协作。

- 长期来看,建立可持续的公共卫生体系比短期应对更为重要,需投入更多资源用于基础设施建设和人才培养。

- 未来防疫策略应兼顾疫情防控与经济发展,推动社会逐步恢复正常运行,同时保持警惕,防范新的疫情风险。

本文系作者个人观点,不代表友爱集立场,转载请注明出处!