31省区市新增78例无症状感染者(31个省区市报告新增确诊病例)

1. 31省区市新增78例无症状感染者,疫情形势持续关注

1.1 31个省区市无症状感染者最新数据解读

- 最新数据显示,2025年7月,全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者743例。

- 其中,境外输入病例65例,本土病例678例,显示出无症状感染者的传播范围仍在扩大。

- 当日解除医学观察的无症状感染者233例,说明部分感染者已经完成隔离,但仍有大量人员处于医学观察状态。

- 尚在医学观察的无症状感染者总数达到5043例,其中境外输入418例,这表明国际输入性风险依然存在。

- 无症状感染者数量的增加,让公众对疫情的警惕性进一步提升,也反映出当前防控工作的复杂性。

1.2 新增确诊病例与无症状感染者的关联分析

- 7月20日当天,全国新增确诊病例200例,其中境外输入52例,本土148例。

- 这些新增确诊病例中有78例是由无症状感染者转为确诊病例,说明无症状感染者可能成为新的传播源。

- 无症状感染者虽然没有明显症状,但具备传染性,因此需要更严格的筛查和管理措施。

- 部分地区的无症状感染者数量增长较快,反映出病毒在社区中的隐匿传播风险。

- 疫情防控不能只关注有症状患者,必须同时加强对无症状感染者的监测和追踪。

1.3 疫情防控措施的动态调整

- 面对无症状感染者数量的上升,各地正在逐步调整防控策略,强化重点区域的排查力度。

- 一些省份已经开始实施更加严格的核酸检测频次,尤其是针对高风险人群和重点场所。

- 医疗机构也在优化流程,提高对无症状感染者的识别效率,确保早发现、早隔离。

- 同时,政府也在加强宣传,引导公众正确看待无症状感染者,避免恐慌情绪蔓延。

- 疫情防控措施的动态调整,体现了科学应对和精准施策的理念,有助于降低疫情扩散的风险。

2. 全国新增确诊病例情况全面解析

2.1 境外输入病例与本土病例的分布对比

- 2025年7月,全国新增确诊病例200例中,境外输入病例为52例,本土病例为148例。

- 境外输入病例主要集中在一些国际航班频繁、外贸活跃的沿海城市,反映出国际旅行和人员流动仍是疫情输入的重要渠道。

- 本土病例则分布在多个省份,尤其在一些人口密集、交通便利的地区更为突出,显示出病毒在本地社区中的扩散趋势。

- 境外输入与本土病例的比例变化,成为各地防控策略调整的重要依据。

- 这种分布差异提醒公众,既要关注外来风险,也不能忽视内部传播的可能性。

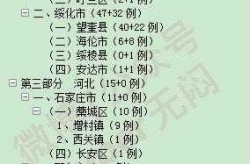

2.2 各省份新增病例的区域差异分析

- 不同省份的新增确诊病例数量存在明显差异,部分省份报告的病例数较高,而另一些省份则相对平稳。

- 北方部分省份近期新增病例增长较快,可能与季节性因素、人员流动或局部聚集性活动有关。

- 南方地区虽然整体病例数较低,但个别城市仍出现零星病例,提示防控不能松懈。

- 中西部地区的疫情形势相对稳定,但监测力度依然需要保持,防止疫情反弹。

- 区域间的差异反映了疫情防控的复杂性和多样性,需要因地制宜地制定应对措施。

2.3 新增确诊病例对医疗资源的影响

- 新增确诊病例的增加,给医疗机构带来一定压力,尤其是在高发地区,医院接诊量持续上升。

- 医疗资源紧张的情况下,部分地区开始启用临时医疗点或加强医护人员调配,确保患者得到及时救治。

- 部分医院通过优化流程、提升信息化水平来提高诊疗效率,缓解资源不足的问题。

- 疫情期间,医疗系统的承载能力成为社会关注的焦点,也促使政府加快医疗基础设施建设。

- 医疗资源的合理配置和高效利用,是保障疫情防控成效的关键环节。

3. 疫情数据背后的社会影响与公众反应

3.1 无症状感染者数量激增引发的公众担忧

- 2025年7月,全国新增无症状感染者743例,其中本土病例占大多数,这一数字让不少民众感到不安。

- 无症状感染者的存在意味着病毒传播可能更加隐蔽,增加了防控难度,也让公众对日常生活的安全感有所下降。

- 社交媒体上关于“隐形传染源”的讨论频繁出现,部分人开始质疑当前防控措施的有效性。

- 公众对疫情的担忧不仅体现在日常生活中的防护行为上,也反映在对政府政策的关注和反馈中。

- 随着无症状感染者数量的上升,如何平衡疫情防控与社会运行成为公众普遍关心的话题。

3.2 医疗系统应对压力及应急措施

- 无症状感染者数量的增加,使得医疗系统的监测和管理任务进一步加重。

- 多地医院加强了对无症状感染者的筛查力度,通过扩大核酸检测范围来提高发现率。

- 部分地区启动了临时隔离点,用于安置无症状感染者,减轻定点医院的压力。

- 医疗资源的调配变得更加灵活,一些城市通过跨区域协作,实现资源共享和高效利用。

- 医疗系统在应对无症状感染者的挑战中展现出较强的适应能力,但也暴露出部分地区资源不足的问题。

3.3 公众对疫情防控政策的认知与反馈

- 面对不断变化的疫情数据,公众对疫情防控政策的理解和接受程度各有不同。

- 一些人认为当前政策过于严格,影响了正常生活和经济活动;另一些人则支持持续严格的防控措施。

- 疫情信息的透明度成为公众关注的重点,及时、准确的数据发布有助于减少恐慌情绪。

- 政府通过多种渠道向公众普及防疫知识,提升大家的自我防护意识和科学应对能力。

- 公众的反馈也为政策优化提供了参考,推动疫情防控措施更加贴近实际需求。

4. 疫情防控工作进展与未来趋势展望

4.1 治愈出院病例与解除医学观察人数的变化

- 截至2025年7月20日,全国累计治愈出院病例达到221339例,这一数字反映出疫情防控工作的持续成效。

- 当日新增治愈出院病例69例,其中本土病例46例,说明各地在治疗和康复方面取得积极进展。

- 解除医学观察的密切接触者数量达到14007人,表明防疫体系在追踪和管理方面更加高效。

- 医疗资源的释放为社会正常运转提供了有力保障,也让更多人能够安心回归生活和工作。

- 随着治愈率的提升,公众对疫情的长期应对信心也在逐步增强。

4.2 密切接触者追踪与管理成效评估

- 全国累计追踪到密切接触者4498609人,这组数据体现了防疫工作的全面性和系统性。

- 尚在医学观察的密切接触者为106088人,说明当前仍需保持高度警惕,防止疫情反弹。

- 各地通过信息化手段加强了对密切接触者的追踪管理,提高了效率和准确性。

- 医学观察点的合理布局和人员调配,确保了隔离工作的有序进行。

- 这一阶段的管理经验为今后应对类似公共卫生事件提供了重要参考。

4.3 未来疫情走势预测与应对策略

- 根据当前疫情数据,专家普遍认为短期内疫情仍可能呈现局部波动状态。

- 无症状感染者数量的上升提示需要进一步强化社区监测和筛查力度。

- 增强疫苗接种覆盖率和提升全民防护意识将成为下一阶段的重点任务。

- 政府可能会根据实际情况调整防控政策,以兼顾疫情防控与经济社会发展。

- 未来的防疫工作将更加注重科学化、精准化,力求实现动态平衡和可持续发展。

5. 国际疫情动态与国内防控的联动关系

5.1 港澳台地区疫情数据对比分析

- 港澳台地区的疫情数据是观察全球防疫成效的重要窗口。

- 香港特别行政区累计确诊病例达到347812例,显示出其在疫情初期的高发态势。

- 澳门特别行政区的病例数相对较少,但依然保持一定的监测和防控压力。

- 台湾地区累计确诊病例高达4337076例,反映出其疫情持续时间较长且防控难度较大。

- 这些数据为国内制定针对性防控策略提供了参考依据。

5.2 国际输入性疫情对国内防控的影响

- 境外输入性病例仍然是国内疫情防控的重要风险来源。

- 2025年7月,全国新增境外输入病例52例,说明国际航班和人员流动仍需严格管理。

- 输入性病例可能引发局部传播,增加了疫情防控的复杂性和不确定性。

- 国内各地通过加强入境管控、核酸检测和隔离措施,有效降低了输入风险。

- 国际疫情形势的变化直接影响国内防疫政策的调整和优化。

5.3 国内防控措施与全球防疫形势的互动

- 国内疫情防控措施的不断完善,为全球防疫合作提供了中国经验。

- 通过疫苗接种、社区防控和科技手段的应用,国内防疫体系逐步走向成熟。

- 全球疫情的动态变化促使国内不断更新防控策略,形成内外联动机制。

- 国际社会对中国防疫成效的认可,增强了全球公共卫生治理的信心。

- 在全球一体化背景下,国内防疫工作与国际局势紧密相连,需要持续关注和应对。

本文系作者个人观点,不代表友爱集立场,转载请注明出处!