中学发生聚集性疫情 校长被立案(国内一学校突发疫情)

1. 中学聚集性疫情引发关注,校长被立案调查

1.1 丹东市第五中学突发疫情事件回顾

丹东市第五中学近日发生一起聚集性新冠疫情,引发社会广泛关注。事件发生后,当地教育部门迅速介入调查,确认学校在疫情防控方面存在严重疏漏。这起疫情不仅对师生健康构成威胁,也对校园管理提出了严峻考验。

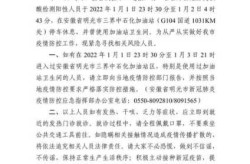

1.2 校长及副校长因履职不力被立案审查

丹东市第五中学党总支书记、校长李季以及第九中学副校长王培一(交流至五中分管防疫工作)因在疫情防控中未能履行职责,被市纪委立案审查。调查显示,两人在疫情监测、信息上报和隔离措施等方面存在明显失职行为,导致疫情扩散风险加剧。

1.3 疫情对学校和社会造成的不良影响

此次疫情不仅打乱了学校的正常教学秩序,还对家长和社会公众造成心理压力。部分学生和教职工被集中隔离,校园内一度陷入混乱。同时,事件也暴露出部分地区在疫情防控中的薄弱环节,引发了公众对校园安全管理的担忧。

2. 疫情暴露出的学校防控漏洞与问题

2.1 防控责任落实不到位,存在形式主义倾向

在丹东市第五中学的疫情防控工作中,责任划分模糊,部分管理人员对防疫工作重视不足。日常检查和监督流于表面,缺乏实质性的执行力度。一些防疫措施只是“写在纸上、挂在墙上”,没有真正落实到行动中,导致疫情发生后无法及时应对。

2.2 日常管理中“四早”要求未有效执行

“早发现、早报告、早隔离、早治疗”是疫情防控的关键环节。但在此次事件中,学校未能做到及时发现异常情况,信息上报不及时,隔离措施滞后。这种“四早”机制的失效,直接导致了疫情在校园内快速传播,增加了防控难度。

2.3 学校疫情防控机制存在明显短板

学校现有的防疫体系在面对突发疫情时显得捉襟见肘。从人员排查到环境消杀,从健康监测到应急响应,各个环节都暴露出制度设计和执行层面的问题。缺乏有效的预警系统和快速反应机制,使得疫情发生后难以迅速控制局面。

3. 校长在疫情中的责任与问责机制分析

3.1 校长作为第一责任人应承担的职责

校长是学校防疫工作的核心负责人,肩负着统筹安排、监督落实的重要使命。在疫情防控中,校长需要确保各项防疫政策得到严格执行,同时对突发情况做出快速反应。此次丹东五中事件中,校长李季未能履行好这一职责,导致疫情扩散,反映出其在管理上的严重失职。

3.2 学校管理层在疫情防控中的角色定位

学校管理层不仅是政策的执行者,更是防疫工作的组织者和协调者。副校长王培一作为分管防疫的负责人,本应加强对日常防控工作的监督和指导。然而,他在工作中存在形式主义问题,未能真正推动防疫措施落地,最终酿成严重后果。

3.3 对校长进行责任追究的法律与制度依据

根据相关法律法规和防疫工作要求,学校主要负责人必须对防疫工作负总责。一旦出现重大失职行为,相关部门有权依法依规进行追责。此次丹东五中校长被立案审查,正是基于其未履行应尽职责的事实,体现了国家对校园防疫工作的高度重视和严格监管。

4. 中学聚集性疫情处理措施与应对策略

4.1 疫情发生后的应急响应流程

一旦发现疫情,学校应立即启动应急预案,确保信息第一时间上报。相关负责人需迅速组织人员进行初步排查,同时配合疾控部门开展流行病学调查。这一过程需要做到快速、准确、透明,避免因延误导致事态扩大。

4.2 密切接触者排查与隔离措施

在疫情确认后,学校要第一时间锁定所有可能的密切接触者,并按照防疫要求进行集中隔离或居家观察。这一步骤直接关系到是否能有效阻断传播链。丹东五中事件中,由于排查不及时,导致更多学生和教职工受到影响,教训深刻。

4.3 学校防疫工作规范化建设建议

学校应建立完善的防疫管理制度,明确各部门职责,定期检查防疫措施落实情况。同时,加强与属地卫健部门的沟通协作,确保防疫工作科学、规范、高效。只有将防疫纳入常态化管理,才能真正提升校园安全水平。

5. 强化校园疫情防控,杜绝类似事件再发

5.1 压实“四方责任”,提升防控意识

学校要明确落实属地、部门、单位、个人的“四方责任”,将疫情防控作为首要任务来抓。校长作为第一责任人,必须时刻保持高度警觉,不能有丝毫松懈。只有把责任层层分解、落实到人,才能形成有效的防控合力。

5.2 加强疫情防控培训与演练

学校应定期组织教职工和学生开展防疫知识培训,提高全员的防护意识和应急能力。同时,结合实际情况开展模拟演练,确保在突发疫情时能够迅速反应、科学处置。丹东五中事件反映出部分人员对防疫流程不熟悉,这正是需要重点改进的地方。

5.3 推动建立更完善的校园防疫体系

构建一套系统化、常态化的校园防疫机制是关键。学校应结合自身实际,制定切实可行的防控方案,并纳入日常管理之中。通过信息化手段加强数据监测与分析,做到早发现、早预警、早干预。只有这样,才能真正筑牢校园防疫的“铜墙铁壁”。

本文系作者个人观点,不代表友爱集立场,转载请注明出处!