31省份新增本土46+,31省区市新增本土确诊

1. 31省份新增本土确诊46+:最新疫情通报解读

国家卫健委发布最新疫情数据

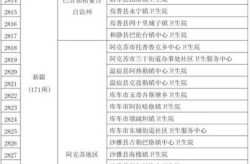

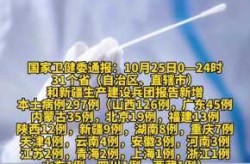

国家卫健委每日发布的疫情数据,是全国疫情防控的重要参考依据。最近一次通报显示,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例46例。这一数字虽然比前几周有所下降,但依然提醒着公众,疫情尚未结束,防控仍需持续发力。各省区市新增本土确诊分布情况

从最新的通报来看,新增病例主要集中在个别省份,如黑龙江、河北、甘肃等地。这些地区在近期的疫情中表现较为突出,成为关注的重点。不同地区的病例数量差异较大,反映出各地疫情形势的复杂性和多样性。疫情高发地区分析及防控措施

黑龙江、河北、甘肃等省份近期成为疫情高发区域,尤其是黑河市、石家庄市、天水市等地,新增病例较多。针对这些地区,地方政府已采取一系列防控措施,包括加强核酸检测、限制人员流动、强化重点场所管理等,力求将疫情控制在最小范围。

2. 31省区市新增本土确诊动态变化

不同时间段新增病例对比分析

从11月2日到12月5日的数据来看,31个省区市的新增本土确诊病例呈现出明显波动。11月初,全国新增病例维持在百例左右,但到了12月初,单日新增病例突然飙升至4988例,这一数据让整个社会对疫情形势更加关注。这种快速变化的背后,可能与病毒变异、季节因素以及人员流动密切相关。 (31省份新增本土46+,31省区市新增本土确诊)

(31省份新增本土46+,31省区市新增本土确诊)疫情高峰与低谷的波动趋势

回顾近期疫情发展,可以发现各地疫情呈现周期性波动。例如,黑龙江、河北、甘肃等地在11月初出现病例激增,随后逐步回落,但在12月又迎来新一轮增长。这种波动不仅反映出病毒传播的不确定性,也说明防控措施需要根据实际情况灵活调整,不能一成不变。疫情传播模式与区域扩散特点

当前疫情传播呈现出多点散发、局部聚集的特点。像辽宁大连、河南郑州、北京海淀区等地区成为新增病例的主要来源,这些地方往往人口密集、交通便利,容易成为病毒扩散的“高风险区”。同时,跨省流动带来的输入性病例也不容忽视,进一步增加了疫情防控的复杂性。

3. 新增本土确诊重点地区深度解析

黑龙江、河北、甘肃等高发地区现状

黑龙江黑河市近期成为疫情重灾区,11月2日当天新增35例本土确诊病例,显示出当地防控压力持续加大。河北省石家庄市也出现明显增长,14例新增病例让当地居民对防疫措施更加关注。甘肃省天水市同样面临严峻挑战,13例新增病例表明病毒在该地区的传播速度不容小觑。北京、大连等地疫情发展与应对措施

北京作为首都,疫情动态始终牵动全国视线。11月11日海淀区新增4例、朝阳区新增2例,虽然整体规模可控,但依然需要加强社区排查和核酸检测。辽宁省大连市则成为另一个焦点,11月11日当天新增52例本土确诊病例,全部集中在大连市,当地政府迅速启动应急响应机制,采取严格的封控和流调措施,防止疫情进一步扩散。多省份协同防控机制与成效评估

面对多地疫情反复,各地政府开始加强跨区域联防联控。例如,黑龙江、河北、甘肃三地在人员流动管理、信息共享等方面展开合作,提升疫情监测效率。同时,北京、辽宁等地通过大数据分析和精准防控,有效遏制了疫情的快速蔓延。这些举措不仅提升了防控效能,也为其他地区提供了可借鉴的经验。

4. 全国疫情数据全景扫描

各省份新增确诊病例详细统计

最新数据显示,全国31个省份及新疆生产建设兵团在不同时间段内陆续报告了本土确诊病例。例如,11月2日当天,全国新增本土确诊93例,主要集中在黑龙江、河北、甘肃、北京和内蒙古等地。其中,黑河市单日新增35例,成为当时最严重的地区之一。到了11月11日,全国新增本土确诊79例,辽宁大连市以52例独占鳌头,显示出该地疫情形势依然严峻。而12月5日的数据则更加突出,全国新增本土确诊高达4988例,涉及广东、北京、重庆、四川等多个省份,反映出病毒传播的广泛性。疫情热点区域地图展示

从疫情热点区域分布来看,东北地区如黑龙江、辽宁一直是高发区,尤其是黑河市和大连市,多次被列为疫情防控的重点区域。华北地区如河北、北京也时常出现新增病例,说明这些地方的人口流动大、人员密集,容易成为病毒传播的温床。南方地区如广东、四川、重庆等省份虽然疫情相对稳定,但一旦出现输入性病例,仍可能引发局部反弹。通过地图形式展示这些区域,有助于公众更直观地了解疫情动态,增强防范意识。疫情数据背后的公共卫生挑战

面对不断变化的疫情数据,公共卫生系统面临巨大压力。一方面,各地医疗资源调配、核酸检测能力、疫苗接种进度都需要持续优化;另一方面,民众对防疫政策的接受度和配合度也在不断调整。部分地区的防控措施过于严格,影响了正常生活秩序;而有些地方则因管理松懈导致疫情反复。如何在保障安全的同时兼顾社会运行效率,成为当前疫情防控的重要课题。此外,疫情数据背后还隐藏着信息透明度、公众心理疏导、经济恢复等多方面问题,需要政府和社会各界共同努力应对。

5. 疫情防控政策与社会影响

地方政府应对策略与实施效果

各地政府根据疫情发展情况,陆续出台了一系列防控措施。例如,在疫情高发地区如黑龙江、河北、甘肃等地,采取了严格的封控管理、全员核酸检测、重点区域隔离等手段,有效遏制了病毒的扩散。在一些疫情相对平稳的省份,政府则更注重精准防控,通过大数据追踪、健康码动态管理等方式,提高防控效率。这些措施在一定程度上保障了公众安全,但也对日常生活和经济活动带来一定影响。疫情对经济和社会生活的影响

疫情反复对经济发展造成持续冲击。餐饮、旅游、零售等行业受到较大影响,部分企业面临经营困难甚至倒闭。同时,居民消费信心有所下降,出行和社交活动受限,导致市场活力减弱。此外,疫情防控带来的交通管制、学校停课等措施,也对教育、医疗等公共服务体系提出了更高要求。如何在防控疫情的同时,保障社会基本运转,成为当前亟需解决的问题。民众防疫意识与行为变化

随着疫情长期存在,民众的防疫意识逐步增强。越来越多的人开始主动佩戴口罩、保持社交距离、定期进行核酸检测。一些人还养成了良好的卫生习惯,如勤洗手、通风消毒等。与此同时,部分人群对防疫政策产生疲劳感,出现松懈或抵触情绪。政府和媒体需要持续加强宣传教育,引导公众科学看待疫情,积极配合防控工作,共同维护社会稳定。

6. 未来疫情防控展望与建议

疫情发展趋势预测

当前全国多地仍存在新增本土确诊病例,尤其是部分省份在短时间内出现病例激增的情况。从历史数据来看,疫情呈现周期性波动,冬季和春季是高发期。专家普遍认为,未来一段时间内,疫情仍可能在局部地区反复出现。病毒变异、人群免疫屏障的动态变化以及国际疫情形势,都会对国内防控带来新的挑战。因此,必须保持高度警惕,提前做好应对准备。健全常态化防控体系的路径

面对长期存在的疫情风险,建立科学、高效的常态化防控体系至关重要。各地应进一步完善监测预警机制,提升核酸检测能力,确保一旦发现异常情况能够迅速响应。同时,加强疫苗接种覆盖率,特别是针对老年人和免疫力较低的人群,提高群体免疫水平。此外,推动公共卫生基础设施建设,优化医疗资源配置,确保在突发情况下能有效应对。加强跨区域联防联控机制建设

疫情防控不能仅靠单一地区努力,必须形成全国一盘棋的联防联控格局。各省份之间应加强信息共享,及时通报疫情动态,避免因信息滞后导致防控漏洞。同时,推动交通、物流等领域的协同管理,减少人员流动带来的传播风险。建立统一的应急响应标准,提升区域间协作效率,确保在疫情发生时能够快速联动、精准施策,最大限度降低社会影响。

本文系作者个人观点,不代表友爱集立场,转载请注明出处!