武汉无症状感染者有多少,无症状感染者是什么

1. 武汉无症状感染者最新数据解读

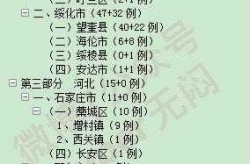

1.1 2022年12月武汉无症状感染者新增情况

12月12日,武汉市新增本土无症状感染者102例。这个数字虽然比前几个月有所波动,但依然显示出疫情的持续性。当天的数据显示,全市仍有5531人处于集中隔离医学观察状态,其中4558人来自武汉市本地。这说明,尽管疫情整体趋于平稳,但无症状感染者的存在仍然需要高度关注。

1.2 2022年11月及10月武汉无症状感染者数据回顾

11月21日,武汉市新增170例无症状感染者,而到当天晚上,尚在隔离观察的人数为2028人,其中1049人来自武汉本地。与12月的数据相比,11月的数字明显更高,反映出当时疫情可能处于一个相对活跃的阶段。再往前看,10月28日,武汉新增37例本土无症状感染者和1例输入性病例,表明当时的疫情控制相对稳定,但并未完全消除风险。

1.3 2020年武汉无症状感染者历史数据对比分析

2020年4月至6月期间,武汉通过核酸检测筛查出300名无症状感染者,检出率仅为十万分之三。这个数据与后来的疫情发展形成鲜明对比。2020年4月13日,武汉新增22例无症状感染者;4月16日,又新增7例。这些早期数据反映了当时疫情防控的初步阶段,也说明无症状感染者的识别和管理在疫情初期就已经成为重点。

2. 什么是无症状感染者?

2.1 无症状感染者的定义与医学标准

无症状感染者指的是那些体内携带新冠病毒,但没有表现出任何明显症状的人。他们不会发热、咳嗽、喉咙痛或呼吸困难等常见症状,但在核酸检测中会被发现为阳性。这类人群的医学标准是:在一定时间内,既没有自我感知的症状,也没有临床检查能发现的体征变化。他们的存在让疫情防控变得更加复杂。

2.2 无症状感染者与确诊病例的区别

无症状感染者和确诊病例最大的区别在于是否出现症状。确诊病例通常会经历从潜伏期到发病的过程,而无症状感染者在整个观察期内始终没有表现出任何症状。虽然两者都属于感染状态,但无症状感染者在传播风险上可能更为隐蔽,因为他们不容易被察觉,也更难被及时隔离。

2.3 无症状感染者在疫情传播中的角色

无症状感染者在疫情传播中扮演着关键角色。他们可能在不知情的情况下将病毒传染给他人,尤其是在密闭空间或近距离接触时。这种隐匿性使得防控措施需要更加严格,比如加强筛查频率、扩大检测范围,以及提高公众的防护意识。了解无症状感染者的存在,有助于制定更精准的防疫策略。

3. 武汉无症状感染者现状分析

3.1 当前武汉无症状感染者数量与分布

2022年12月12日,武汉市新增本土无症状感染者102例,显示出疫情在局部区域仍有波动。这些数据表明,尽管整体防控措施逐步优化,但无症状感染者的存在仍然不可忽视。从分布来看,无症状感染者主要集中在一些人口密集区域或交通枢纽地带,这与日常流动性和接触频率密切相关。

3.2 集中隔离医学观察的无症状感染者规模

截至2022年12月12日,武汉市尚在集中隔离医学观察的本土无症状感染者达到5531例,其中4558例为本地感染。这一数字反映出当前武汉对无症状感染者的管理仍以集中隔离为主,确保他们不会成为潜在的传播源。这种模式在疫情防控中起到了关键作用,但也对医疗资源和管理能力提出了更高要求。

3.3 无症状感染者对武汉疫情防控的影响

无症状感染者的存在给武汉的疫情防控带来了持续压力。由于他们没有明显症状,容易被忽视,因此更难被及时发现和隔离。这对社区防控、重点场所管理以及个人防护意识都提出了更高的标准。同时,这也促使相关部门不断调整策略,比如加大核酸检测频次、强化重点人群筛查等,以减少病毒隐匿传播的风险。

4. 无症状感染者数据背后的疫情趋势

4.1 无症状感染者增长趋势与疫情波动的关系

2022年12月,武汉新增本土无症状感染者102例,这一数字相较于11月的170例有所下降,但整体仍处于较高水平。从时间线来看,无症状感染者的数量变化与疫情的起伏密切相关。当防控措施收紧时,无症状感染者数量通常会减少;而一旦防控力度减弱或出现新的传播点,数据又会明显上升。这种波动反映出疫情的复杂性,也说明无症状感染者在疫情监测中扮演着重要角色。

4.2 不同时间段无症状感染者数据变化分析

回顾2022年11月和10月的数据,武汉的无症状感染者数量呈现出明显的阶段性变化。11月21日新增170例,而到了12月12日则降至102例,这可能与当时疫情防控政策的调整有关。同时,2020年的数据也显示出不同阶段的特点:2020年4月至5月期间,无症状感染者数量相对较低,检出率仅为十万分之三,说明当时疫情处于早期控制阶段。而随着疫情发展,无症状感染者的比例逐渐上升,成为疫情防控的重要关注点。

4.3 数据背后反映的防控措施有效性

无症状感染者数据的变化,实际上是对疫情防控措施成效的一种间接反映。例如,在2022年12月,武汉通过加强核酸检测、提升流调效率以及强化隔离管理,有效控制了无症状感染者的扩散速度。数据显示,集中隔离医学观察的人数保持在一个较高水平,说明政府对潜在风险的识别和处理能力较强。这些措施的实施,不仅降低了疫情传播的风险,也为后续的防控工作提供了宝贵经验。

5. 无症状感染者的识别与管理措施

5.1 无症状感染者的筛查方式与检测手段

- 筛查工作主要依赖于大规模核酸检测,这是发现无症状感染者最直接的手段。通过定期或不定期的核酸检测,能够及时发现那些没有明显症状但体内携带病毒的人群。

- 部分地区还会采用抗原检测作为补充手段,尤其在资源有限的情况下,快速抗原检测可以提高筛查效率,帮助更快识别潜在风险人群。

- 对重点人群如医护人员、隔离点工作人员、高风险区域居民等进行高频次检测,是确保早期发现的重要策略。

5.2 医学观察与隔离管理机制

- 一旦发现无症状感染者,通常会被安排进入集中隔离医学观察场所,以防止病毒进一步传播。这些场所具备基本医疗条件和生活保障,确保被隔离人员的安全与健康。

- 在隔离期间,相关人员会接受定期的健康监测,包括体温测量、症状询问以及必要的医学检查,以判断是否出现病情变化。

- 隔离时间一般为14天,部分情况下可能根据实际情况延长,确保病毒潜伏期结束后再解除隔离,避免遗漏潜在传染源。

5.3 无症状感染者后续跟踪与健康管理

- 解除隔离后,无症状感染者仍需接受一段时间的健康随访,确保身体状况稳定,没有后续并发症。

- 医疗机构会通过电话、线上平台等方式与感染者保持联系,了解其身体恢复情况,并提供必要的健康指导。

- 对于有基础疾病或免疫力较低的群体,健康管理会更加细致,包括定期复诊、营养支持以及心理疏导等,帮助他们尽快恢复正常生活。

6. 公众对无症状感染者的认知与关注

6.1 社会公众对无症状感染者的理解现状

- 很多普通民众对“无症状感染者”这一概念并不熟悉,甚至存在误解。有人认为只要没有症状就不是感染者,这种认知偏差可能导致防护意识下降。

- 部分人将无症状感染者与确诊病例混为一谈,担心无症状感染者同样具有高传染性,从而引发不必要的恐慌。

- 在社交媒体上,关于无症状感染者的讨论常常夹杂着谣言和不实信息,进一步加剧了公众的焦虑情绪。

6.2 媒体报道与信息传播对公众认知的影响

- 媒体在报道无症状感染者时,往往侧重于数据和统计结果,而较少深入解释其医学定义和防控意义,导致公众难以全面理解。

- 一些新闻标题为了吸引眼球,使用夸张或误导性的语言,比如“隐形病毒携带者”“隐藏的威胁”,这容易让读者产生过度紧张的心理。

- 正规媒体和权威机构发布的科普内容,能够有效提升公众对无症状感染者的科学认知,帮助大家理性看待疫情发展。

6.3 如何科学看待无症状感染者现象

- 了解无症状感染者的定义是关键,知道他们虽然没有明显症状,但依然可能具备传染性,这是疫情防控的重要依据。

- 公众应关注官方发布的信息,避免轻信网络传言,减少不必要的恐慌。同时,积极参与核酸检测和健康监测,是对自己和他人负责的表现。

- 科学看待无症状感染者,有助于消除偏见,推动社会形成更理性和包容的防疫氛围,共同应对疫情挑战。

7. 未来武汉疫情防控与无症状感染者管理展望

7.1 无症状感染者监测体系的优化方向

- 武汉在应对无症状感染者方面,已经建立了较为完善的监测机制,但未来仍需进一步提升精准度和响应速度。

- 引入更先进的检测技术,如快速抗原检测、基因测序等,有助于更早发现潜在风险,减少漏检率。

- 建立动态数据平台,实现对无症状感染者的实时追踪和分析,为防疫决策提供科学依据。

7.2 疫情常态化下无症状感染者的管理策略

- 随着疫情进入常态化阶段,武汉需要调整防控思路,从“全面封锁”转向“精准防控”,尤其针对无症状感染者。

- 加强社区层面的健康管理和信息通报,让居民更清楚了解自身风险,提高自我防护意识。

- 推动无症状感染者分类管理,根据感染风险等级采取不同的隔离和观察措施,提升资源利用效率。

7.3 对全国其他地区疫情防控的借鉴意义

- 武汉在无症状感染者管理方面的经验,可以为其他城市提供参考,特别是在大规模筛查和数据分析方面。

- 通过总结武汉在不同阶段的防控措施,可以提炼出更具普适性的管理方案,帮助全国范围内的疫情防控工作更加高效。

- 武汉的实践表明,科学监测、精准防控和公众教育相结合,是应对无症状感染者问题的有效路径,值得在全国推广。

本文系作者个人观点,不代表友爱集立场,转载请注明出处!