上海疫情死亡人数最新消息(疫情总共死了多少人到目前为止)

上海疫情死亡人数最新报告:595个生命的警示

上海疫情死亡人数最新消息牵动着无数人的心。来自权威渠道的数据给出了一个沉重的数字:595人。这是截至目前,上海在本轮疫情中失去的生命总数。每一个数字背后,都是一个家庭难以承受的伤痛。

关键数据揭示:累计死亡总数595人 这个数字不是冰冷的统计,它是我们共同经历的这场疫情风暴留下的深刻印记。官方持续更新的信息,让我们清晰地看到疫情冲击下最严峻的后果。了解这个总数,是认识疫情真实影响的第一步。它提醒我们,防控的每一个环节都至关重要。

核心特征聚焦:高龄、未接种疫苗者风险最高 深入分析这595例死亡病例,一个清晰的共同特征浮现出来:绝大多数是高龄老人。这些老人往往伴随着另一个关键因素:未接种新冠疫苗。年龄本身带来的免疫系统衰退,加上缺乏疫苗提供的保护屏障,将他们置于极高的风险之中。这凸显了为脆弱人群构筑免疫防线的重要性。

基础疾病:悲剧背后的主要推手 进一步剖析死亡原因,一个不容忽视的事实摆在面前:直接的死亡原因均由患者原本就有的严重基础疾病导致。高血压、冠心病、糖尿病、恶性肿瘤等慢性病,在新冠病毒的侵袭下,成为压垮生命的最后一根稻草。这警示我们,对于有基础疾病的群体,尤其是高龄老人,预防感染和及时干预基础疾病状态,是保护生命的关键。

(上海疫情死亡人数最新消息(疫情总共死了多少人到目前为止))

(上海疫情死亡人数最新消息(疫情总共死了多少人到目前为止))

权威声音:上海疫情死亡数据的来源与可信度解析

当上海疫情死亡人数最新消息指向595人这个关键数字时,许多朋友会问:这些信息究竟从哪里来?它们可靠吗?理解数据的出处和收集方式,是我们信任这些重要信息的基础。

核心发布机构:上海市卫生健康委担纲 关于上海本轮疫情死亡人数的最权威、最及时信息,统一由上海市卫生健康委员会发布。这个机构是上海市政府负责公共卫生的核心部门,其每日发布的疫情通报是公众获取确诊、死亡等关键数据的首要官方渠道。卫健委的专业性和行政职责,确保了数据的官方属性和权威背书。

数据收集流程:严格遵循国家规范 每一例死亡病例的确认和上报,都有一套严谨的流程。医疗机构在接诊后,会按照国家统一的诊断标准和报告要求,对病例进行诊断和分类。死亡病例需要经过临床诊断、实验室检测(如核酸检测)并结合患者基础疾病状况进行综合判定,最终由市级专家组审核确认后,才纳入每日发布的统计数据中。这个流程保证了数据的规范性和一致性。

透明度实践:多渠道同步公开信息 为了提升公众知情权和信息透明度,上海采取了多项措施。除了每日在卫健委官网发布详细的疫情通报(包含新增及累计死亡人数),还通过市政府新闻发布会、官方社交媒体账号(如“上海发布”)、以及全市统一的疫情信息查询平台(如“随申办”APP中的疫情地图)等多种渠道,同步更新疫情数据,包括疫情总共死了多少人到目前为止这样的关键累计数据。这种多平台、高频次的公开方式,方便公众随时查询验证。

公众信任基石:持续公开与细节支撑 数据的可靠性不仅来源于发布机构的权威性,更在于其持续性公开和对关键特征(如死者年龄分布、疫苗接种情况、基础疾病状况)的披露。将595例死亡病例普遍为高龄、未接种疫苗、患有严重基础疾病这些细节公之于众,让数字背后的原因清晰可见,这本身就是数据真实性和透明度的有力证明。公众的信任,正是建立在这样持续、详细、可追溯的信息公开基础之上。

死亡病例深度剖析:关键因素与生命启示

当看到上海疫情死亡人数最新消息显示累计595人的数字时,许多人心头一紧——这不仅仅是冰冷的统计,背后是鲜活的生命。疫情总共死了多少人到目前为止这个关键问题,揭示了更深层的真相:死亡病例绝大多数是老年人,他们未接种疫苗,且患有基础疾病。今天,我们来深度剖析这些悲剧的核心原因,并分享实用的保护建议。亲爱的朋友们,让我们一起从数据中汲取教训,守护家人的健康。

年龄分布与基础疾病:脆弱人群的高风险警报

痛点:在595例死亡病例中,高龄人群占了绝大多数,平均年龄超过80岁。这些老人普遍患有高血压、冠心病等基础疾病,免疫系统本就脆弱,一旦感染新冠病毒,基础疾病会迅速恶化,成为直接死亡原因。想象一下,一位长期高血压的爷爷或奶奶,感染后心脏负担剧增——这不仅是医疗负担,更是家庭的心痛根源。

解决方案:立即行动,为家中老人建立健康档案。定期监测血压、血糖等指标,鼓励他们坚持服药和健康饮食。利用社区医疗服务,安排季度体检,及早发现慢性病变化。记住,预防胜于治疗——管理好基础疾病,就能大幅降低风险。疫苗接种缺失:一个可避免的致命缺口

痛点:数据显示,绝大多数死亡病例未接种疫苗。未接种的老年人感染后,身体缺乏抗体防御,病毒攻击更猛烈,死亡率飙升。想想那些未打疫苗的长辈,他们在疫情中暴露无防护,就像赤手空拳面对风暴——这种缺失不是偶然,而是生命预警。

解决方案:马上推动全民接种,特别是高危人群。带父母或祖辈去接种点,选择便利的社区服务或预约APP。疫苗是盾牌,能显著降低重症和死亡风险。分享接种故事,激发邻里互助——保护自己,就是保护整个家庭。

历史死亡人数变化趋势解析:时间线里的警示与启示

看着上海疫情死亡人数最新消息里595人这个数字,很多朋友都在问:这波疫情是怎么一步步发展到这个程度的?疫情总共死了多少人到目前为止反映了怎样的变化规律?今天,我们就来梳理关键的时间节点,对比不同时期的疫情数据,从中寻找守护生命的密码。了解过去,是为了更安全地走向未来。

本轮疫情死亡演变时间线:关键节点的警示

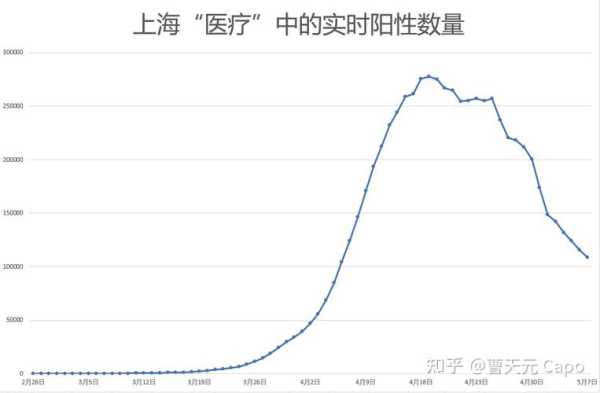

痛点:上海这波疫情的死亡病例并非均匀出现。回顾数据,死亡病例从四月上旬开始报告,四月下旬至五月初达到高峰,随后逐渐下降。想象一下,当感染基数在三月中下旬迅速扩大时,脆弱人群的风险其实已经埋下——高龄、未接种疫苗、有基础疾病的老人,在感染后需要时间发展成重症直至不幸离世,这个滞后期让死亡高峰比感染高峰来得稍晚。时间差带来的教训是:早期防控的每一刻都关乎生命。

解决方案:未来面对疫情抬头,必须抢在感染扩散初期就重点保护高危人群。建立社区脆弱人群动态清单,提前部署医疗资源。一旦发现社区传播苗头,立即对清单内老人启动健康监测和快速就医通道。时间,就是生命。与前几波疫情及全国趋势对比:进步与隐忧

痛点:和2020年武汉疫情相比,上海本轮疫情在庞大感染基数下,死亡率(约0.09%)显著低于早期(武汉约5.08%),这得益于疫苗接种的普及和救治经验的积累。但对比2022年初吉林等地疫情,上海死亡绝对数更高,反映出超大城市人口密集、老龄人口多的特殊挑战。更揪心的是,与同期全国其他地区奥密克戎疫情数据比,未接种疫苗老人的极高风险始终一致——这不是偶然,是铁的数据规律。

解决方案:立即补上老年群体疫苗接种的“最后一公里”。借鉴其他城市“送苗上门”“家庭医生动员”等成功经验。同时,强化区域联防联控,避免医疗资源短期挤兑。数据对比告诉我们:保护老人,就是稳住死亡率的底线。

时间不会倒流,但经验可以传承。 这条用生命代价绘制的趋势线,清晰地指向两个行动方向:与病毒赛跑要更早一步,保护老人要更主动一分。每一波疫情的潮起潮落,都在提醒我们未雨绸缪的价值。

公共卫生启示与未来防控展望:用595条生命换来的行动指南

上海疫情死亡人数最新消息像一声沉重的警钟——疫情总共死了多少人到目前为止?595人。 这个数字背后,是高龄、未接种疫苗、饱受基础疾病折磨的老人群体付出的最高代价。冰冷的统计数据此刻化为最灼热的生命警报:我们不能再失去下一个。基于这595个案例的深刻启示,是时候拿出更精准、更坚决的行动了。未来如何守护生命?答案就在数据揭示的真相里。

基于数据的预防措施建议:脆弱人群的防护网必须织密

痛点:数据铁证如山:未接种疫苗的高龄老人是奥密克戎最大的牺牲者。高血压、冠心病等基础疾病遇上新冠病毒,成为致命的组合拳。社区传播一旦发生,这部分老人几乎处于“裸奔”状态,风险极高。防护网漏洞清晰可见。

解决方案:立即启动“银盾行动”。第一,社区网格员与家庭医生联手,地毯式排查辖区内所有未接种疫苗的老年人,特别是80岁以上、有严重基础疾病者,建立动态数据库。第二,推行“疫苗入户接种”和“健康评估绿色通道”,消除老人及家属对接种的顾虑。第三,对失能、独居老人实施“每日健康打卡”机制,利用智能手环等设备远程监测基础生命体征。数据指导行动,一个都不能少。疫情未来走向及死亡风险预测:关键在行动快慢

痛点:病毒不会消失,新变异株威胁持续存在。人口密集的超大城市、加速老龄化的社会结构,意味着下一波疫情冲击时,脆弱人群的规模可能更大。如果不彻底补上疫苗接种和健康管理的短板,死亡数字的悲剧可能重演。风险并非未知,而是可预见。

解决方案:构建“预防-预警-快速响应”三位一体防线。第一,将老年人疫苗接种率(尤其加强针)和基础疾病控制达标率,作为社区防控的核心考核指标。第二,建立基于污水监测、发热门诊量、重点场所采样的多点触发预警系统,力争在社区传播极早期就启动对脆弱人群的强化保护。第三,预留并演练“脆弱人群应急医疗资源包”(如专属病床、氧疗设备、抗病毒药物),确保高风险感染者第一时间获得救治。主动防御,才能跑赢病毒。

数字背后是生命,教训背后是方向。 这595个逝去的生命告诉我们:防控的精度决定了生命的厚度。未来的安全,取决于今天我们是否把“保护最脆弱的人”真正放在第一位。从数据到行动,每一步都算数。守护好每一位老人,就是守护我们共同的明天。

本文系作者个人观点,不代表友爱集立场,转载请注明出处!