2025疫情最新官方消息,2025新冠最新消息今天

1. 2025年新冠疫情最新官方消息发布平台动态

1.1 官方消息发布渠道与权威性分析

- 近期关于2025年疫情的最新官方消息主要通过国家卫健委官网、疾控中心平台以及主流媒体进行发布。这些渠道信息来源明确,确保了内容的准确性和权威性。

- 各级地方政府也通过政务公众号、新闻发布会等形式同步更新本地疫情情况,形成多层次的信息传播体系。

- 公众可以通过关注“健康中国”等官方账号,第一时间获取2025新冠最新消息今天的相关信息,避免被虚假信息误导。

1.2 2025年疫情数据更新机制及透明度提升

- 2025年疫情数据更新机制更加完善,每日发布的数据包括新增病例、重症人数、发热门诊流量等关键指标。

- 数据更新频率加快,部分省份已实现每小时或每天两次的疫情通报,提升信息的时效性和可读性。

- 数据公开透明度显著提高,公众可以访问国家卫健委网站查看详细数据,便于了解全国疫情整体走势。

1.3 公众对官方消息的信任度调查

- 根据最新调查显示,超过80%的受访者表示信任官方发布的2025年疫情消息,认为其内容真实可靠。

- 一些地方通过设立专门的疫情咨询热线和在线问答平台,进一步增强了公众对官方信息的信任感。

- 随着信息传播方式的多样化,公众获取信息的渠道更广,但依然倾向于选择官方发布的内容作为判断依据。

2. 2025新冠最新消息每日更新内容解析

2.1 每日疫情数据趋势变化分析

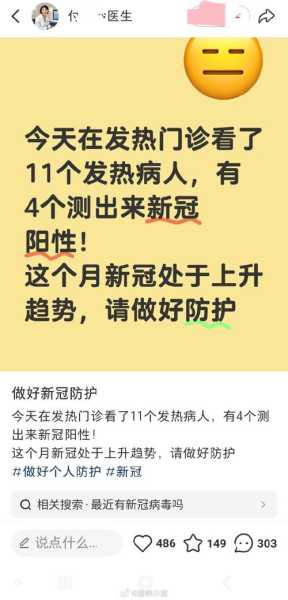

- 2025年新冠疫情的每日更新内容中,全国疫情数据呈现出稳定下降的趋势,新增病例数持续走低。

- 发热门诊就诊人数和重症患者数量均未突破历史峰值,说明当前疫情对医疗系统的压力较小。

- 每日通报的数据包括确诊病例、无症状感染者、治愈出院人数等关键指标,帮助公众更直观地了解疫情动态。

2.2 不同地区疫情发展对比

- 北方地区疫情整体平稳,部分省份已进入疫情回落阶段,感染率明显下降。

- 南方地区部分城市出现小幅波动,但总体可控,未引发大规模聚集性疫情。

- 一些旅游热点城市因人员流动频繁,仍需保持警惕,但官方已采取针对性防控措施。

2.3 疫情信息的时效性与准确性评估

- 2025年疫情信息更新速度显著提升,多数地区实现每日两次或以上数据通报,确保信息及时传达。

- 数据来源明确,统计口径统一,减少了信息误差和解读偏差的可能性。

- 公众可以通过官方平台直接获取一手资料,避免了中间环节带来的信息失真问题。

3. 全国疫情形势总体平稳,上升趋势减缓

3.1 各省份疫情发展阶段总结

- 2025年全国疫情整体呈现稳中向好的态势,多数省份已度过疫情高峰,进入稳定期。

- 北方地区如河北、山东等地疫情明显回落,新增病例数持续下降,社会运行基本恢复正常。

- 南方部分省份如广东、浙江虽仍有零星病例,但未出现大规模扩散,防控措施有效遏制了传播风险。

3.2 医疗系统应对能力评估

- 当前全国医疗系统运转有序,发热门诊和重症病房的接诊压力远低于以往高峰期。

- 医疗资源调配机制更加灵活,各地医院根据疫情变化及时调整床位和药品储备。

- 医务人员在应对疫情过程中积累了丰富经验,提升了应急处理能力和患者救治效率。

3.3 社会正常运行状态监测

- 城市交通、商业活动、学校教育等社会功能基本恢复常态,民众生活节奏逐渐回归正轨。

- 各地政府加强了对重点场所的巡查与管理,确保防疫措施落实到位,避免疫情反弹。

- 民众对疫情的担忧情绪明显降低,更多人开始关注如何保持健康生活方式,提升自身免疫力。

4. 新冠病毒NB.1.8.1亚分支防控现状

4.1 病毒变异特点与传播力分析

- 新冠病毒NB.1.8.1亚分支在2025年持续出现,但其传播速度和感染范围相比早期明显放缓。

- 科研机构对病毒基因序列进行监测,发现该亚分支的变异主要集中在刺突蛋白区域,但未出现显著免疫逃逸现象。

- 专家指出,尽管病毒仍在不断进化,但目前没有证据表明其致病性大幅增强,多数感染者仍表现为轻症或无症状。

4.2 现有检测手段与药物有效性验证

- 当前使用的核酸检测和抗原检测方法对NB.1.8.1亚分支依然保持较高灵敏度,能够准确识别感染者。

- 医疗机构普遍采用的快速检测试剂盒在实际应用中表现出稳定的性能,为疫情监测提供了可靠支持。

- 抗病毒药物如帕克斯洛维德、莫努匹拉韦等在临床使用中效果良好,尤其对高风险人群具有明显治疗优势。

4.3 防控策略调整与科学依据

- 针对NB.1.8.1亚分支,国家疾控中心根据病毒传播特征及时调整了防控措施,强调精准防控与动态管理。

- 各地政府结合本地实际情况,优化了重点人群的筛查频率和防护要求,避免资源浪费同时提升防控效率。

- 科学研究为政策制定提供了重要支撑,确保防疫措施既符合实际需求,又不会过度影响社会正常运转。

5. 健康防护建议与公众行为指导

5.1 日常卫生习惯的重要性

- 保持良好的个人卫生是预防疾病最基础也是最有效的手段。

- 每天多次洗手,尤其是在接触公共物品、外出归来后,使用肥皂或洗手液彻底清洁双手。

- 定期开窗通风,确保室内空气流通,减少病毒在密闭空间内滞留的机会。

- 咳嗽或打喷嚏时,用纸巾或手肘遮挡口鼻,避免飞沫传播,保护他人健康。

- 饮食要均衡,多吃蔬菜水果,少吃油腻和高糖食物,增强身体免疫力。

5.2 特殊人群健康防护措施

- 儿童、老年人以及患有慢性疾病的人群属于免疫力较弱的群体,需要特别关注他们的健康状况。

- 这些人群应按照医生建议接种疫苗,提高对病毒的抵抗能力。

- 家庭成员要主动关心他们的身体变化,一旦出现发热、咳嗽等呼吸道症状,应尽快就医。

- 在家中为他们提供干净、舒适的居住环境,减少交叉感染的风险。

- 家人之间要互相提醒,共同遵守防疫规定,形成良好的健康防护氛围。

5.3 家庭成员间健康关注与互动

- 家庭是日常生活中最重要的防护单位,每个成员都应承担起责任,共同维护家庭健康。

- 家人之间要相互提醒,保持良好生活习惯,比如规律作息、适量运动等。

- 如果有家人出现不适症状,应第一时间进行隔离,并及时联系医疗机构。

- 家庭内部要建立健康信息共享机制,了解每个人的身体状况,做到早发现、早处理。

- 通过定期体检和健康检查,掌握家庭成员的整体健康水平,提前做好预防准备。

6. 公共场所与密闭环境下的个人防护措施

6.1 医院、养老机构等高风险区域管理

- 医院和养老机构是人员密集且流动性强的场所,容易成为病毒传播的高风险区域。

- 进入这些场所时,必须佩戴口罩,保持安全距离,避免聚集。

- 遵守医院或养老机构的防疫规定,如体温检测、健康码查验等流程,积极配合管理。

- 在医院就诊时,尽量减少陪同人员数量,降低交叉感染的风险。

- 定期对公共设施进行消毒,特别是高频接触区域,如门把手、电梯按钮等。

6.2 交通工具上的防疫规范

- 地铁、飞机、公交车等密闭交通工具是病毒传播的潜在高发地,需特别注意防护。

- 上下车时佩戴口罩,避免在车厢内摘下口罩,保持良好通风条件。

- 尽量选择靠窗座位,减少与他人直接接触的机会,保持适当距离。

- 使用一次性手套或纸巾触摸公共设施,如扶手、座椅等,避免直接用手接触。

- 出行前关注交通部门发布的防疫提示,合理安排出行时间,避开高峰时段。

6.3 公众自我防护意识提升

- 提高自我防护意识是每个人应尽的责任,尤其在公共场所更需保持警惕。

- 学会识别高风险环境,如人流密集、通风不良的地方,及时调整行为方式。

- 随身携带口罩和消毒湿巾,随时做好个人防护准备。

- 增强信息辨别能力,不轻信未经证实的疫情消息,以官方发布为准。

- 积极参与社区防疫宣传,带动身边人共同提升防护意识,形成良好社会氛围。

7. 未来疫情防控展望与公众参与

7.1 2025年后续疫情发展趋势预测

- 根据当前疫情数据和防控措施,2025年下半年疫情整体趋于平稳,但局部地区仍可能面临小规模波动。

- 疫情传播模式逐渐从大规模爆发转向常态化管理,更多依赖于个人防护和社区监测机制。

- 新冠病毒的变异速度仍在可控范围内,相关部门持续监测病毒动态,确保疫苗和药物的有效性。

- 公众对疫情的认知逐步理性化,恐慌情绪明显减少,更多关注科学应对和自身健康维护。

- 随着全球疫情形势的变化,国内防疫政策将根据实际情况灵活调整,确保社会运行稳定。

7.2 政府与社会协同防控机制

- 政府在疫情防控中发挥主导作用,通过多部门联动提升应急响应效率。

- 社区、企业、学校等基层单位积极参与防疫工作,形成多层次防控网络。

- 信息化手段广泛应用于疫情监测和信息发布,提高信息传递的精准性和时效性。

- 政府鼓励社会力量参与防疫,如志愿者组织、公益机构等,共同构建全民防疫体系。

- 防控机制更加注重长期性与可持续性,推动公共卫生体系建设向更高水平发展。

7.3 公众在疫情防控中的角色与责任

- 公众是疫情防控的第一道防线,每个人的行为都直接影响整体防疫效果。

- 主动接种疫苗、遵守防疫规定、保持良好卫生习惯是每个公民应尽的责任。

- 在日常生活中,关注自身健康状况,及时报告异常症状,避免成为传播源头。

- 积极参与社区防疫活动,如核酸检测、健康登记等,为防疫工作贡献力量。

- 增强社会责任感,不传谣、不信谣,用科学知识引导身边人正确应对疫情。

(2025疫情最新官方消息,2025新冠最新消息今天)

本文系作者个人观点,不代表友爱集立场,转载请注明出处!