新冠疫情最新情况世界,新冠全球疫情最新消息

新冠疫情全球最新动态概览

1.1 世界卫生组织最新数据解读

- 世界卫生组织最新数据显示,过去28天内,全球89个国家报告了25,463例新确诊病例。这一数字相比前一周期下降了57%,显示出整体疫情正在逐步缓解。

- 死亡病例同样呈现下降趋势,76个国家共报告了1,458例死亡病例,比上一周期减少了38%。这表明当前病毒的致病性可能有所减弱。

- 尽管整体情况向好,但部分地区的疫情仍存在波动,尤其是欧洲部分国家的感染率出现上升,需要引起足够重视。

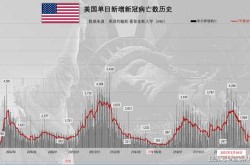

1.2 全球新增病例与死亡率趋势分析

- 新增病例和死亡率的双降趋势表明,全球疫情防控措施正在发挥积极作用。疫苗接种、公共卫生政策以及民众防护意识的提升是关键因素。

- 然而,这种下降并非所有地区同步发生,部分地区如美洲的疫情持续下降,而欧洲则出现局部反弹,说明病毒传播仍然具有不确定性。

- 数据显示,全球SARS-CoV-2活动水平整体处于低位,但仍需警惕变异株带来的潜在风险,尤其是在医疗资源较为紧张的地区。

1.3 主要地区疫情波动情况对比

- 欧洲部分国家近期感染率有所上升,可能是由于夏季旅游高峰和人群聚集活动增加所致。

- 美洲地区的疫情则相对平稳,病例数持续下降,反映出当地防控措施的有效性。

- 东南亚、东欧及非洲部分地区出现小规模疫情反弹,主要由新型变异株KP.2引发,这给当地医疗系统带来一定压力。

中国国内新冠疫情最新数据与专家研判

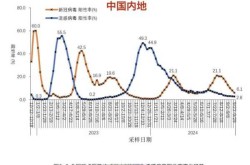

2.1 最新确诊病例与传播趋势

- 2025年7月22日,全国新增确诊病例164例,其中境外输入36例,本土病例128例。这表明疫情在国内仍有一定活跃度,尤其是本土传播风险不容忽视。

- 从近期数据来看,感染人数虽然有所波动,但整体趋势趋于平稳,没有出现大规模暴发迹象。

- 当前疫情防控仍需保持警惕,特别是在人员流动频繁的季节,需要加强监测和预警机制。

2.2 钟南山院士对疫情发展的观点

- 钟南山院士指出,从3月31日到5月4日,全国门诊流感病例中新冠阳性率从7.5%上升至16.2%,显示出疫情在特定时间段内存在明显增长。

- 住院病例阳性率也从3.3%增加到6.3%,说明部分患者病情较重,需要进一步关注重症病例的管理。

- 尽管如此,钟南山认为当前疫情仍处于高峰期,预计到6月份后会逐步下降,但仍需持续观察。

2.3 门诊与住院病例阳性率变化分析

- 门诊病例阳性率的显著上升反映出社区传播仍然存在,尤其是在一些人口密集区域,如学校、商场等场所。

- 住院病例阳性率的提升意味着部分感染者病情加重,可能与病毒变异或个体免疫力下降有关。

- 这些数据提示相关部门应加强对重点人群的健康管理,同时提升基层医疗机构的应对能力。

新冠变异株传播情况及监测数据

3.1 主要变异株占比变化分析

- 根据最新监测数据,LP.8.1在所有全球基因序列中占比达到31%,比上个月略有上升,显示出其持续的传播能力。

- JN.1的占比从20%升至26%,成为当前最活跃的变异株之一,说明它正在逐步取代其他流行株。

- XEC和KP.3在东南亚和非洲地区的占比保持稳定,未出现明显波动,反映出这些地区疫情相对平稳。

3.2 LP.8.1、JN.1等变异株的传播特征

- LP.8.1变异株具有较强的传染性,尤其是在社交活动频繁的环境中,容易引发局部聚集性疫情。

- JN.1的传播速度较快,且表现出一定的免疫逃逸能力,可能导致更多突破性感染的发生。

- 这些变异株的扩散趋势提醒公众,即使疫情整体下降,仍需保持基本的防护措施,避免再次大规模感染。

3.3 区域分布差异及其影响

- 在美洲地区,LP.8.1的传播比例有所下降,但JN.1的影响力仍在增强,可能带来新的感染风险。

- 欧洲地区则出现了LP.8.1的上升趋势,这可能与近期的人员流动和季节性因素有关。

- 东南亚和非洲地区由于医疗资源有限,变异株的监测和应对能力相对较弱,容易成为疫情反弹的高风险区域。

新型变异株引发的小规模疫情反弹

4.1 KP.2(JN.1亚分支)的免疫逃逸能力

- KP.2作为JN.1的一个亚分支,展现出更强的免疫逃逸能力,使得此前接种疫苗或感染后获得的免疫力效果减弱。

- 这种特性导致更多人出现突破性感染,即使在已经建立免疫屏障的人群中,也难以完全避免病毒的传播。

- 医学专家指出,KP.2的出现提醒人们,病毒仍在不断进化,个人防护措施不能松懈。

4.2 东南亚、东欧及非洲地区的疫情反弹原因

- 东南亚地区由于人口密集、流动性强,加上部分国家疫苗接种率较低,成为KP.2传播的温床。

- 东欧地区近期社交活动频繁,加之冬季来临带来的室内聚集,为病毒传播提供了有利条件。

- 非洲部分地区医疗资源有限,监测体系不够完善,使得疫情反弹难以及时发现和控制。

4.3 疫情反弹对医疗系统的影响

- 小规模疫情反弹虽然未达到大规模爆发水平,但已对部分地区的医疗系统造成一定压力。

- 医院床位紧张、医护人员超负荷工作的情况在一些地区开始显现,反映出防疫体系仍需加强。

- 医疗机构正在调整应对策略,加强重症患者收治能力和药品储备,以应对可能的进一步扩散。

全球主要经济体疫情防控政策调整

5.1 美国、欧盟将新冠纳入地方性流行病管理

- 美国和欧盟已逐步将新冠疫情从紧急公共卫生事件转变为常态化管理的“地方性流行病”。

- 这一调整意味着不再实施大规模的封锁措施,而是通过日常监测和有限干预来应对疫情变化。

- 入境检测等强制性防疫规定被取消,民众可以更自由地出行和生活,但政府仍保持对病毒变异的密切关注。

5.2 中国“乙类乙管”政策实施情况

- 中国自2023年起将新冠从“甲类传染病”调整为“乙类乙管”,标志着疫情防控进入新阶段。

- 政策调整后,核酸检测和隔离措施大幅减少,更多依赖个人防护和疫苗接种来控制传播。

- 目前全国范围内已基本恢复正常生产生活秩序,但仍保留应急响应机制以应对可能的疫情反弹。

5.3 基因监测与医疗资源储备机制的作用

- 尽管防控措施趋于宽松,但各国依然重视对病毒基因序列的持续监测,以便及时发现新变异株。

- 医疗资源储备机制在疫情期间发挥了关键作用,确保了药品、疫苗和医疗设备的充足供应。

- 这些机制不仅有助于应对突发疫情,也为未来可能出现的健康危机提供了有力保障。

发展中国家面临的疫情防控挑战

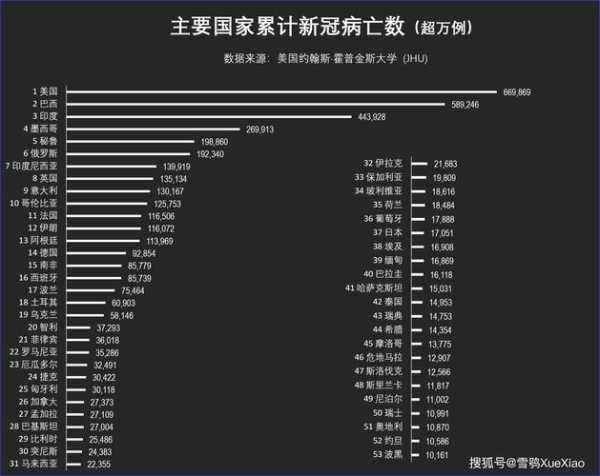

6.1 印度、巴西等国家的疫苗分配问题

- 印度和巴西等发展中国家在疫苗接种过程中面临严重不均衡的问题。

- 由于生产能力有限,加上全球供应链紧张,许多低收入地区难以获得足够的疫苗供应。

- 这种分配不均导致部分人群长期处于高风险状态,增加了疫情反复的可能性。

- 国际社会虽有援助计划,但实际落地效果有限,无法满足最紧迫的需求。

- 疫苗接种率低不仅影响个体健康,也对整个国家的经济和社会稳定构成威胁。

6.2 医疗资源不足带来的长期压力

- 发展中国家普遍面临医疗资源短缺的问题,尤其是在基层医疗机构。

- 医生、护士和医疗设备的缺乏使得应对突发疫情时显得力不从心。

- 医院床位紧张、药品供应不稳定,进一步加剧了患者就医难的情况。

- 长期的资源匮乏让公共卫生系统难以有效应对疫情波动,甚至影响日常医疗服务。

- 这种结构性问题需要长期投入和政策支持,才能逐步改善。

6.3 国际社会支持与合作的重要性

- 发展中国家在疫情防控中需要更多来自国际社会的支持和帮助。

- 资金援助、技术转移和疫苗共享是缓解疫情压力的关键手段。

- 多边合作机制如世界卫生组织、联合国等在协调资源分配方面发挥着重要作用。

- 只有通过全球协作,才能真正实现公平有效的疫情防控。

- 国际社会应加强沟通与行动,避免因资源差距而加剧全球健康不平等。

未来新冠疫情发展趋势展望

7.1 变异株持续演变对防控的影响

- 新冠病毒的变异速度依然较快,新的亚分支不断出现,给全球防控带来不确定性。

- 一些变异株表现出更强的传播力和免疫逃逸能力,可能引发局部疫情反弹。

- 尽管目前整体感染率下降,但变异株的存在让防疫工作不能掉以轻心。

- 科学界持续监测病毒基因变化,确保能及时调整疫苗和治疗方案。

- 长期来看,病毒的演化将影响公共卫生政策的制定与实施。

7.2 全球疫情防控策略的优化方向

- 各国正在从“应急防控”向“常态化管理”过渡,逐步建立更灵活的应对机制。

- 加强疫苗接种、提升医疗系统韧性、推动国际合作成为主要方向。

- 基因监测和数据分析技术的应用,让疫情预警更加精准高效。

- 政府与科研机构之间的信息共享机制不断完善,提升了决策效率。

- 未来的防控策略将更加注重平衡公共健康与社会经济发展。

7.3 个人防护与公共卫生体系的长期建设

- 个人防护意识仍然重要,尤其是在人群密集或高风险区域。

- 戴口罩、勤洗手、保持社交距离等习惯应成为日常生活的一部分。

- 公共卫生体系建设需要持续投入,提升基层医疗能力是关键。

- 教育普及和社区动员能够增强公众对疫情的科学认知和应对能力。

- 长期来看,构建一个更加完善、智能的公共卫生系统,将是全球共同的目标。

(新冠疫情最新情况世界,新冠全球疫情最新消息)

本文系作者个人观点,不代表友爱集立场,转载请注明出处!