2023年1月全国疫情,2024年有疫情吗

2023年1月全国疫情数据统计分析

1. 2023年1月全国传染病总体情况

2023年1月,全国(不含港澳台)共报告法定传染病249,324例,死亡人数为2,158人。这一数据反映了当时全国范围内传染病的总体流行态势。

在这一个月内,各类传染病的分布呈现出明显的差异性,不同病种之间的发病率和致死率存在显著区别。

数据显示,尽管疫情整体趋于平稳,但部分传染病仍保持较高活跃度,尤其是病毒性肝炎、肺结核等长期存在的疾病。

这些数据为后续疫情分析提供了重要参考,也为公众了解健康风险提供了基础信息。

(2023年1月全国疫情,2024年有疫情吗)

(2023年1月全国疫情,2024年有疫情吗)从数据中可以看出,疫情在一定程度上受到季节性因素的影响,同时也与防控措施密切相关。

2. 甲类、乙类及丙类传染病报告情况

2023年1月,甲类传染病未出现任何发病或死亡病例,说明当时对这类疾病的防控较为有效。

乙类传染病中,除了新型冠状病毒感染外,其余20种传染病共报告发病184,750例,死亡2,158人。

这些乙类传染病的报告数量占全国传染病总数的大部分,反映出其在公共卫生中的重要性。

丙类传染病共报告发病64,574例,没有死亡病例,说明这些疾病整体上威胁较小。

通过分类统计,可以更清晰地识别出不同类别传染病的特点和影响范围。

3. 主要传染病病种分布与占比

在乙类传染病中,病毒性肝炎是发病数最高的病种,占据了较大比例。

肺结核、梅毒、淋病以及布鲁氏菌病紧随其后,共同构成了乙类传染病的主要构成部分。

这五种疾病合计占乙类传染病总病例数的97%,显示出它们在疫情中的主导地位。

丙类传染病中,其他感染性腹泻病、流行性感冒和手足口病位列前三,占据总病例数的94%。

这些数据不仅揭示了传染病的分布特点,也为制定针对性防控策略提供了依据。

2024年疫情趋势预测与现状回顾

1. 2024年1月全国疫情数据对比分析

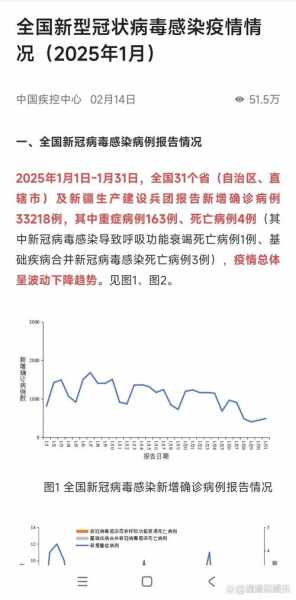

2024年1月,全国(不含港澳台)共报告法定传染病3,427,657例,死亡人数为2,198人。这一数字远超2023年同期的249,324例和2,158人。

数据变化明显,反映出2024年初传染病的整体活跃度有所上升,尤其是在某些特定病种上表现突出。

尽管疫情整体仍处于可控范围内,但部分传染病的病例数增长迅速,值得关注。

这一数据变化也说明,疫情防控措施在不同时间段可能面临新的挑战和调整需求。

对比分析显示,疫情形势并非一成不变,而是随着环境、政策和人群行为等因素不断变化。

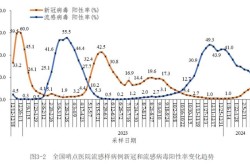

2. 传染病发病数与死亡人数变化趋势

从2023年1月到2024年1月,全国传染病总发病数增加了约13倍,死亡人数略有上升。

发病数的大幅增加表明,部分传染病正在进入新一轮的高发期,尤其是呼吸道和消化道疾病。

死亡人数虽然增幅不大,但依然提醒公众对传染病防控不能掉以轻心。

这种趋势可能与季节性因素、人口流动以及疫苗接种率的变化有关。

通过持续监测这些数据,可以更早发现潜在风险并采取相应措施。

3. 百日咳等重点传染病的爆发情况

2024年1月,百日咳报告病例达15,245例,其中死亡5例,成为关注焦点之一。

百日咳的爆发提示,部分疫苗接种率较低的群体可能存在感染风险。

这一数据也反映出,即便在疫情防控较为严格的背景下,某些传染病仍可能突然抬头。

医疗机构和疾控部门需要加强对这类疾病的监测和应对能力。

公众应提高对百日咳等传染病的认知,及时接种疫苗,减少传播风险。

2024年疫情是否还会爆发的多维度探讨

1. 疫情防控政策对疫情的影响

2024年的疫情防控政策延续了2023年的基本框架,但根据实际数据调整了部分措施。

政策的灵活性在一定程度上缓解了疫情传播的压力,但也带来了新的挑战。

部分地区仍采取严格的防疫管理,而另一些地区则逐步放开,这种差异可能影响整体疫情走势。

公众对政策的信任度和配合度成为影响疫情发展的重要因素之一。

未来政策的调整需要更多基于实时数据和科学判断,才能更有效地应对潜在风险。

2. 全球疫情形势对国内的影响

2024年全球多地仍存在疫情波动,尤其是部分国家的病毒变异株不断出现。

国际旅行和贸易活动的恢复,增加了病毒输入的风险。

全球疫情的不确定性让国内防控工作面临更多变量。

国际合作与信息共享在疫情监测中发挥着关键作用。

国内防疫体系需要加强对外来风险的识别和应对能力,确保公共卫生安全。

3. 人口流动与疫苗接种率的变化

2024年春节后,大规模的人口流动对传染病传播构成一定压力。

不同地区的疫苗接种率存在差异,这可能导致不同区域的疫情表现不一。

老年人和儿童群体的接种覆盖率仍是关注重点。

接种率的提升有助于降低重症和死亡风险,但也需持续推动全民参与。

人口流动与疫苗接种的动态变化,是未来疫情走向的重要参考指标。

展望未来:疫情防控与公共卫生体系建设

1. 当前疫情应对措施的有效性评估

2023年至2024年的疫情防控措施在一定程度上控制了疫情的扩散,尤其是在关键时间节点。

快速检测、隔离管理以及疫苗接种等手段发挥了重要作用,有效减少了重症和死亡病例。

医疗资源的合理调配和应急响应机制的完善,提升了整体防控效率。

不同地区根据自身情况采取差异化的防控策略,形成了多层次的防护网络。

尽管措施取得了一定成效,但如何平衡防控与社会经济发展的关系仍是重要课题。

2. 公共卫生体系在疫情中的作用

公共卫生体系是应对突发疫情的基础保障,其建设水平直接影响防疫效果。

疾病监测系统在疫情早期发现和预警中起到了关键作用。

基层医疗机构的快速反应能力成为疫情防控的重要支撑。

信息透明和公众教育在提升社会防疫意识方面具有不可替代的价值。

公共卫生体系的持续优化,是构建长期防疫能力的关键所在。

3. 未来疫情监测与预警机制建设方向

未来需要建立更加智能化的疫情监测系统,实现数据实时更新和动态分析。

引入大数据和人工智能技术,提高疫情预测的准确性和时效性。

完善跨部门协作机制,确保信息共享和资源整合更高效。

加强对重点传染病的专项监测,尤其是流感、百日咳等高发疾病。

提升全民健康素养,让公众成为疫情监测和防控的重要参与者。

本文系作者个人观点,不代表友爱集立场,转载请注明出处!