密接者一般多少天会出现症状(肺结核密切接触者多久会发病)

肺结核密切接触者发病时间解析

1.1 密接者感染肺结核的潜伏期概述

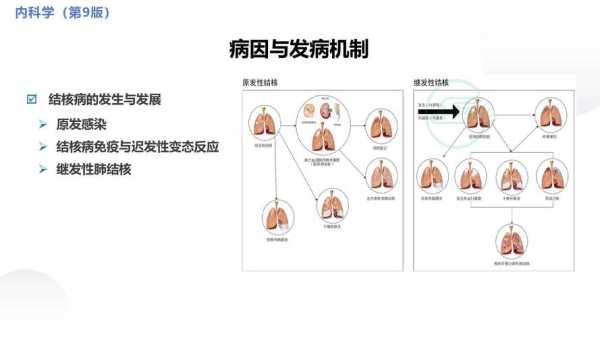

肺结核是一种由结核分枝杆菌引起的慢性传染病,其传播主要通过空气飞沫。当一个人与肺结核患者密切接触时,可能会吸入含有病菌的飞沫,从而被感染。但并非所有感染者都会立即表现出症状。

潜伏感染是指人体已经感染了结核分枝杆菌,但体内没有形成明显的病灶,也没有传染性。这种状态可能持续多年,甚至终身不发展为活动性疾病。然而,潜伏感染者在某些情况下,如免疫力下降时,有可能转变为活动性肺结核。

1.2 肺结核密切接触者一般多少天会出现症状

肺结核密切接触者出现症状的时间因人而异,但通常在感染后6到8周内开始显现。这段时间是结核分枝杆菌从潜伏状态逐渐发展为活动性感染的关键阶段。在这个过程中,身体免疫系统可能会逐渐无法控制细菌的繁殖,导致病情加重。

需要注意的是,个体差异会影响症状出现的时间。有些人可能在更短的时间内表现出症状,而另一些人则可能长时间保持潜伏状态。因此,密切接触者应密切关注自身健康状况,并定期进行医学检查。

1.3 症状出现的时间与感染阶段的关系

肺结核的症状通常出现在感染后的6-8周内,这一阶段标志着结核分枝杆菌从潜伏状态进入活跃发展阶段。在此期间,病菌在肺部形成病变,引发炎症反应,进而导致一系列典型症状。

这些症状包括持续咳嗽、咳痰、夜间盗汗、体重减轻、呼吸困难等。有些患者还可能出现痰中带血或低烧等情况。症状的出现与感染阶段密切相关,早期识别和治疗对于控制病情至关重要。

肺结核感染到发病的科学依据

2.1 感染后发展为活动性疾病的平均时间

肺结核从感染到发病的过程并非一蹴而就,而是需要一定的时间。根据医学研究,大多数人在感染结核分枝杆菌后,会在6到8周内发展为活动性肺结核。这段时间是病菌在体内繁殖并突破免疫防线的关键阶段。

这个时间窗口受到多种因素影响,包括个体的免疫状态、营养状况以及是否接受过预防性治疗等。对于免疫力较弱的人群,如糖尿病患者或HIV感染者,这一过程可能会缩短,导致症状更快出现。

2.2 潜伏感染与活动性结核病的区别

潜伏感染和活动性结核病是两种截然不同的状态。潜伏感染者虽然体内携带结核分枝杆菌,但没有明显的临床症状,也不会传染他人。这种状态可以维持多年,甚至终身不发展为活动性疾病。

而活动性结核病则是指病菌已经大量繁殖,并在肺部或其他部位形成病变,导致身体出现明显症状,同时具备传染性。区分这两种状态对制定治疗方案和防控措施至关重要。

2.3 潜伏感染者的发展风险分析

潜伏感染者一生中发展为活动性肺结核的风险大约在5%到10%之间,尤其是在感染后的前两年内,风险最高。研究表明,超过60%的活动性病例是在接触患者后两年内发生的。

这说明潜伏感染者虽然目前没有症状,但仍需密切关注自身健康状况。定期进行医学检查和必要的干预措施,能够有效降低发病风险,防止病情恶化。

密切接触者的定义及其影响

3.1 密切接触者的具体界定标准

肺结核的传播主要依赖于密切接触,因此明确什么是“密切接触者”至关重要。根据相关规范,密切接触者通常指在患者确诊前3个月内,与其在同一住宅内生活超过7天的家庭成员。此外,在封闭空间中与患者直接接触超过8小时,或累计接触时间达到40小时的同学、同事、老师等,也被视为密切接触者。

这一标准有助于快速识别高风险人群,为后续的筛查和干预提供依据。通过精准界定,可以更有效地控制疫情扩散,保护更多人的健康。

3.2 家庭成员与非家庭成员的接触差异

家庭成员由于长期共同生活,接触频率高且持续时间长,感染风险相对更高。他们不仅可能在日常生活中接触到患者的飞沫,还可能共用物品,增加传播几率。

而非家庭成员如同学、同事等,虽然接触时间较短,但在特定环境下仍可能被感染。例如在教室、办公室等密闭空间内,若患者咳嗽或打喷嚏,周围人就有可能吸入含有结核菌的飞沫。

这种差异提醒我们,不同类型的接触者需要采取不同的防控措施,以降低整体感染率。

3.3 接触时长与感染风险的关系

接触时长是决定感染风险的重要因素之一。研究表明,接触时间越长,感染的可能性越高。例如,与患者在同一房间内连续待8小时以上,或者在一段时间内累计接触达40小时,都会显著增加感染概率。

这说明,即使是在非家庭环境中,长时间的密切接触同样不可忽视。了解这一点有助于人们在日常生活中提高警惕,避免不必要的暴露。

肺结核常见症状及识别要点

4.1 常见症状包括咳嗽、咳痰、盗汗等

肺结核是一种由结核分枝杆菌引起的慢性传染病,其典型症状主要包括持续性咳嗽、咳痰,有时会伴随痰中带血。这些症状往往不会在短时间内消失,反而会逐渐加重。

除了呼吸系统的表现,患者还可能出现夜间盗汗、体重减轻、食欲不振等情况。这些症状容易被误认为是普通感冒或疲劳,但若持续超过两周,就需要引起重视。

4.2 症状出现的典型时间窗口

肺结核的潜伏期较长,通常在感染后6到8周才会开始出现明显症状。这段时间内,感染者可能没有任何不适,甚至无法察觉自己已经被感染。

但一旦进入活动期,症状就会逐渐显现。根据研究数据,大多数密切接触者在感染后的6-8周内会出现相关症状,这为早期发现和干预提供了关键窗口期。

4.3 早期症状的易混淆表现

肺结核的早期症状常常与普通感冒或其他呼吸道疾病相似,比如轻微咳嗽、乏力、低烧等。这些症状看似无害,却可能是肺结核的早期信号。

许多人因为症状不明显而忽视了自身的健康问题,导致病情延误。尤其是那些长期处于密接环境的人群,更需要提高警惕,及时关注身体变化。

诊断与治疗延迟对病情的影响

5.1 从症状出现到开始治疗的中位时间

肺结核患者在出现症状后,往往需要一段时间才能接受正规治疗。根据相关研究,从症状首次出现到正式开始治疗的平均时间约为11周,最短为6周,最长可达24周。

这个时间跨度意味着很多患者在早期阶段没有得到及时干预,导致病情进一步恶化。对于密切接触者来说,如果未能在症状初期就采取行动,可能会增加传播风险和自身健康受损的可能性。

5.2 延迟治疗的潜在危害

肺结核是一种可以治愈的疾病,但如果治疗不及时,病情会迅速发展,甚至可能引发严重并发症。例如,未经治疗的肺结核可能导致肺部组织损伤、呼吸功能下降,甚至危及生命。

此外,延迟治疗还会增加传染给他人的可能性。在密接环境中,一个未被发现的患者可能成为多个家庭成员或同事的感染源,造成更大范围的传播。

5.3 提高早期诊断率的重要性

提高肺结核的早期诊断率是控制疫情的关键。一旦发现症状,尽早进行医学检查和确诊,能够显著提升治疗效果并减少疾病传播。

对于密切接触者而言,定期筛查和主动关注身体变化尤为重要。通过建立有效的监测机制,可以在症状尚未明显时就介入,避免病情进入不可逆阶段。

症状识别困难的原因分析

6.1 患者对疾病认知不足

很多肺结核密切接触者对疾病的了解有限,缺乏基本的健康知识。他们可能不清楚肺结核的传播方式、潜伏期以及可能出现的症状。这种信息缺失使得他们在身体出现异常时,往往不会第一时间联想到肺结核,而是误以为是普通感冒或疲劳。

对疾病认知不足不仅影响个人判断,还可能导致家庭成员之间互相忽视症状,延误了最佳干预时机。

6.2 症状与普通感冒或慢性病相似

肺结核的早期症状与许多常见疾病如普通感冒、慢性支气管炎或过敏反应非常相似。比如,持续咳嗽、低烧、乏力等症状在很多人看来只是“小问题”,并不会立即引起重视。

这种症状的重叠性让患者难以准确判断自身状况,也增加了医生误诊的可能性。尤其是在没有明确接触史的情况下,肺结核更容易被忽略。

6.3 社会心理因素对就医行为的影响

社会心理因素在肺结核症状识别中起到重要作用。一些人因为担心被歧视、害怕被隔离或者经济压力大,选择隐瞒病情或延迟就医。

此外,部分人群对医疗系统缺乏信任,认为看病麻烦、费用高,导致即使有不适也选择忍耐。这些心理障碍直接影响了肺结核的早期发现和及时治疗。

预防与应对策略建议

7.1 密切接触者的定期筛查机制

密切接触者应建立定期筛查制度,特别是家庭成员和长期共同生活的人群。根据肺结核潜伏期的特点,建议在接触后6-8周内进行首次筛查,之后每3-6个月复查一次。

筛查方式包括胸部X光、结核菌素试验(PPD)或干扰素释放试验(IGRA)。这些检查能有效发现潜在的感染情况,帮助早期干预。

对于高风险人群,如免疫力低下者、儿童或老年人,筛查频率应适当提高,确保及时发现异常并采取措施。

7.2 加强公众健康教育与宣传

提高公众对肺结核的认知水平是预防的关键。通过社区讲座、线上科普、宣传手册等方式,普及肺结核的基本知识,让大众了解其传播途径、症状及防控措施。

强调肺结核不是“绝症”,而是可以治愈的疾病。消除社会对患者的误解和歧视,鼓励有症状者尽早就医。

利用社交媒体、短视频平台等现代传播工具,制作通俗易懂的内容,让更多人关注肺结核防治,形成良好的健康氛围。

7.3 提高医疗系统对肺结核的早期识别能力

医疗机构应加强对肺结核的识别培训,尤其是基层医生,提升他们对典型症状和高危人群的判断能力。

建立肺结核病例报告和追踪系统,实现早发现、早诊断、早治疗的目标。通过信息化手段提高诊疗效率,减少误诊漏诊。

推动多部门协作,整合公共卫生资源,为肺结核患者提供更便捷的医疗服务,缩短从发病到治疗的时间,降低病情恶化风险。

本文系作者个人观点,不代表友爱集立场,转载请注明出处!